지구와 비슷한 행성 발견…외계인 살고 있을까?

입력 : 2015.08.29 06:00

이강환 국립과천과학관 천문우주전시팀장

원자폭탄의 고향인 미국 뉴멕시코주 로스 알라모. 1950년 어느 날 이곳에서 세계적인 천문학자와 물리학자들이 모여 오찬 회의를 열었다. 주제는 목격담이 끊이지 않는 미확인비행물체(UFO)와 다른 은하계로의 여행이었다. 치열한 토론이 오가는 와중에 1938년 노벨 물리학상 수상자인 엔리코 페르미 시카고대 교수가 질문을 던지자 정적이 흘렀다. “모두들 어디에 있는 거야(Where is everybody)?”

페르미가 말한 ‘모두’는 바로 외계인(外界人)이었다. 페르미의 이 질문은 외계인이 존재하지 않는다는 비관적인 의미를 담고 있었다. 고도로 발달한 외계 문명이 있다면 그들은 이미 우리를 찾았을 것인데, 지금까지 우리가 외계인을 보지 못한 것은 외계인이 없기 때문이라는 것이다. 이른바 ‘페르미의 역설(逆說)’이다. 하지만 여전히 많은 사람들이 우주 어디엔가 우리와 같은 생명체가 있고 아직 발견하지 못했을 뿐이라고 믿는다. ‘코스모스’의 저자인 천문학자 칼 세이건은 외계인의 존재 가능성을 묻는 질문에 이렇게 답했다. “이 광활한 우주에 인간만 존재한다면, 그건 엄청난 공간의 낭비다(The universe is a pretty big place, so if it’s just us, it seems like an awful waste of space).”

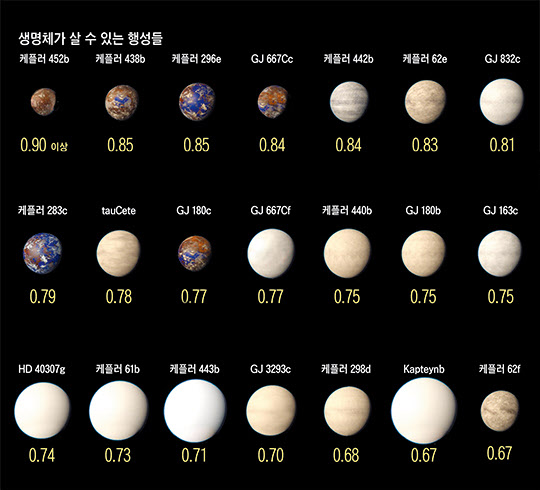

- /그래픽=이철원 기자

외계인의 존재를 믿는 사람들에게 2015년 여름은 ‘희망이 싹튼 계절’로 기억될 것이다. 미국항공우주국(NASA)은 지난달 24일 “지구로부터 1400광년(光年·1광년은 빛이 1년 동안 달리는 거리) 떨어진 백조자리에서 지구와 거의 흡사한 외계행성(外界行星) ‘케플러 452b’를 발견했다”고 발표했다. 무려 1경3244조㎞ 떨어진 곳에 우리와 비슷한 지능을 가진 또 다른 생명체가 살고 있을지도 모른다는 것이다. 케플러 452b는 크기가 지구의 1.6배 정도이며 지구보다 5배 정도 무겁고, 중력은 2배 정도다. 지구에서 몸무게가 50㎏인 사람이 케플러 452b에서 저울에 오르면 몸무게가 100㎏이 된다는 뜻이다.

케플러 452b에 과학계가 흥분한 것은 이 행성을 둘러싼 환경이 지구와 놀랄 만큼 닮아 있기 때문이다. 우선 케플러 452b의 태양인 ‘케플러 452’는 우리의 태양보다 10% 정도 크고 온도도 태양과 비슷하다. 케플러 452b의 공전 주기는 385일로 지구의 365일과 큰 차이가 없다. 행성의 공전주기가 비슷하다는 것은 태양에서 떨어져 있는 거리가 비슷하다는 뜻이다. NASA는 “나이는 60억년 정도이며 암석으로 덮여 있고, 충분한 대기가 있는 것으로 추정된다”면서 “지구와 비슷한 과정을 거쳐 생명체가 생겨났을 가능성이 높은 지구 2.0”이라고 설명했다.

과학자들이 태양과의 거리, 태양의 온도 등을 중요하게 여기는 것은 이런 조건들이 외계행성에 생명이 살 가능성을 결정하기 때문이다. 지구의 생명체는 액체 상태의 물이 없으면 살 수 없다. 지구의 생명은 바닷속에서 탄생해 진화했고, 물 없이 살 수 있는 생명체는 아직 발견되지 않았다.

수소 원자 두 개와 산소 원자 하나로 만들어진 물은 우주 어디에서나 똑같은 성질을 갖고 있다. 섭씨 0도 이하면 얼고, 100도가 넘으면 기체가 된다. 외계행성이 자신의 태양보다 너무 가깝거나 멀면 물이 증발하거나 얼어붙는다. 물이 액체 상태로 존재할 수 있는 지역을 ‘생명 생존 가능 영역(해비터블존·Habitable zone)’이라고 한다. 지구와 태양과의 거리와 비슷하고, 태양의 온도가 큰 차이가 없는 행성이 있다면 지구처럼 물이 있을 가능성이 높다고 볼 수 있다. 케플러 452b는 바로 이 해비터블존 안에 있다. 케플러 452b에 인류보다 지능이 뛰어난 고등 생명체가 있다면 지금쯤 우리를 만나러 오고 있을 수도 있다. 외계행성 탐사의 새로운 장이 열린 것이다.

◇외계행성을 관측하는 4가지 방법

1400광년은 인류가 확인하러 가기에는 너무나 먼 거리다. 그렇다면 과학자들은 어떻게 캐플러 452b를 발견했을까. 가장 성능이 좋은 망원경으로도 대부분의 별을 볼 수 없다. 심지어 행성은 스스로 빛을 내지 못하고 주변의 별빛을 반사할 뿐이다. 이런 문제를 해결하기 위해 천문학자들은 네 가지 방법을 개발해냈다.

처음 개발된 방법은 1842년 물리학자 크리스티안 도플러가 발견한 ‘도플러 효과’를 이용하는 것이다. 빛이나 소리 같은 파장은 움직임에 따라 파장에 변화가 생긴다. 예를 들어 구급차의 사이렌은 일정하지만, 다가올 때는 더 높게 들리고 멀어질 때는 더 낮은 소리로 들린다. 이는 구급차가 다가오면서 음파가 압축되고, 멀어지면 음파가 길게 늘어나기 때문이다.

빛도 같은 현상이 생긴다. 우주에 있는 모든 별들은 움직인다. 제자리에 있는 것 같은 태양조차도 우리 은하 중심부를 기준으로 돌고 있다. 지상에서 먼 곳의 별을 관찰하면 별이 관찰자에 가깝게 다가올 때는 파장이 짧은 파란색 빛이 많아지고, 멀어질 때는 파장이 긴 빨간 빛이 많아진다. 이 빛을 분석하면 별이 어떻게 움직이는지 파악할 수 있다. 특히 별의 빛이 파란색에서 빨간색으로, 빨간색에서 다시 파란색으로 서서히 변하지 않고 간혹 파란색과 빨간색이 번갈아 나타나는 현상이 발생하는 경우가 있다. 이는 별 주변에 행성이 돌고 있고, 그 중력 때문에 흔들리는 것이다. 이 빛의 스펙트럼을 정밀하게 분석하면 행성의 크기와 거리도 파악할 수 있다.

두 번째 방법은 ‘식(蝕·트랜싯·transit) 현상’을 이용한다. 지구와 태양 사이에 달이 끼어들면 태양이 달에 가리는 일식이 발생한다. 마찬가지로, 먼 곳에 있는 별에 행성이 있다면 별과 관찰자 사이에 행성이 끼어드는 일이 생긴다. 이를 식 현상이라고 한다. 별과 외계행성은 아주 먼 곳에 있기 때문에 별빛이 완전히 가리거나 점으로 나타나지는 않는다.

대신 별의 밝기가 줄어든다. 행성이 통과하는 동안 별의 밝기가 약해지는 정도를 정밀하게 측정하면 행성의 크기를 계산할 수 있다. 예를 들어 목성의 지름은 태양의 10분의 1이고 단면적은 100분의 1이다. 만약 목성이 태양 앞을 지나가면 태양빛이 100분의 1정도 약해진다. 특히 별빛이 줄어드는 간격을 관찰하면 행성이 별에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 알 수 있다. 행성이 별을 한 바퀴 돌 때마다 한 번씩 가리기 때문이다.

식 현상은 현재 가장 널리 사용되는 외계행성 탐사법이다. ‘행성 사냥꾼’이라는 별명을 갖고 있는 케플러 우주망원경이 바로 이 식 현상을 이용해 외계행성을 찾았다. 케플러 망원경은 2009년 발사돼, 2013년까지 약 4년간 운영된 ‘지구와 닮은 외계행성 탐사 전용’ 망원경이다. 케플러 망원경은 우주 공간에서 우리 은하계의 중심인 백조자리 방향에 있는 10만개의 별을 집중적으로 관측했다. 이 지역은 우리가 흔히 ‘은하수(銀河水)’라고 부르는 지역으로 수많은 별이 집중적으로 모여 있어 하늘을 강이 가로지르는 것처럼 보인다.

케플러 망원경이 발사되기 이전에 발견된 대부분의 행성은 목성처럼 지구보다 훨씬 큰 행성들이었다. 하지만 케플러 망원경은 태양계와 비슷한 구조를 가진 1033개의 행성계를 찾아냈다. 아직도 분석이 계속되고 있는 만큼, 지구 2.0으로 불리는 ‘케플러 452b’보다 더 지구와 비슷한 행성이 추가로 밝혀질 가능성도 있다. NASA는 2017년 새로운 행성 사냥꾼인 ‘테스(TESS)’ 망원경을 쏘아 올린다. 테스는 케플러 망원경보다 5배 많은 50만개의 별을 관측할 예정이다.

대신 별의 밝기가 줄어든다. 행성이 통과하는 동안 별의 밝기가 약해지는 정도를 정밀하게 측정하면 행성의 크기를 계산할 수 있다. 예를 들어 목성의 지름은 태양의 10분의 1이고 단면적은 100분의 1이다. 만약 목성이 태양 앞을 지나가면 태양빛이 100분의 1정도 약해진다. 특히 별빛이 줄어드는 간격을 관찰하면 행성이 별에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 알 수 있다. 행성이 별을 한 바퀴 돌 때마다 한 번씩 가리기 때문이다.

식 현상은 현재 가장 널리 사용되는 외계행성 탐사법이다. ‘행성 사냥꾼’이라는 별명을 갖고 있는 케플러 우주망원경이 바로 이 식 현상을 이용해 외계행성을 찾았다. 케플러 망원경은 2009년 발사돼, 2013년까지 약 4년간 운영된 ‘지구와 닮은 외계행성 탐사 전용’ 망원경이다. 케플러 망원경은 우주 공간에서 우리 은하계의 중심인 백조자리 방향에 있는 10만개의 별을 집중적으로 관측했다. 이 지역은 우리가 흔히 ‘은하수(銀河水)’라고 부르는 지역으로 수많은 별이 집중적으로 모여 있어 하늘을 강이 가로지르는 것처럼 보인다.

케플러 망원경이 발사되기 이전에 발견된 대부분의 행성은 목성처럼 지구보다 훨씬 큰 행성들이었다. 하지만 케플러 망원경은 태양계와 비슷한 구조를 가진 1033개의 행성계를 찾아냈다. 아직도 분석이 계속되고 있는 만큼, 지구 2.0으로 불리는 ‘케플러 452b’보다 더 지구와 비슷한 행성이 추가로 밝혀질 가능성도 있다. NASA는 2017년 새로운 행성 사냥꾼인 ‘테스(TESS)’ 망원경을 쏘아 올린다. 테스는 케플러 망원경보다 5배 많은 50만개의 별을 관측할 예정이다.

- /그래픽=김성규 기자, 자료=NASA·SETI

중력렌즈 현상을 이용한 탐사는 장단점이 뚜렷하다. 장점은 중력렌즈로 빛이 증폭되기 때문에 작은 행성도 쉽게 발견할 수 있다는 점이다. 또 여러 개의 별을 동시에 관측할 수 있어, 수많은 별 중 행성을 가진 별의 비율을 연구할 수 있다. 단점은 현상이 반복되지 않는다는 것이다. 드넓은 우주에서 두 개의 별이 지구에서 바라볼 때 일직선에 정확히 놓이는 일이 다시 나타날 가능성은 거의 없기 때문이다.

한국은 이 중력렌즈 효과를 이용한 ‘외계행성탐사시스템(KMTNet)’ 건설을 끝내고 가동을 준비하고 있다. KMTNet의 원리는 다음과 같다. 칠레, 남아프리카공화국, 호주 등 전 세계 3곳에 직경 1.6m의 망원경 3대를 건설한다. 각 지역에 있는 3대의 망원경을 연결하면, 각기 8시간씩 24시간 내내 계속 같은 하늘을 관측할 수 있다. 한국천문연구원 최영준 박사는 “세 망원경은 별이 많은 우리 은하의 중심 방향에 시선을 고정할 수 있다”면서 “하반기 중 KMTNet이 본격적으로 가동되면, 매년 200개 이상의 외계행성을 발견할 수 있다”고 말했다.

마지막 외계행성 탐사방법은 직접 관측하는 것이다. 드물기는 하지만, 간혹 가까운 거리에서 행성이 목격되는 경우도 있다. 2008년 물고기자리에 있는 포말하우트 별과 페가수스자리의 ‘HR 8977’에서 4개의 행성이 목격된 바 있다.

◇얼마나 많은 외계인이 있을까

많은 천문학자들이 “외계생명체가 있느냐”라는 질문에 “그렇다”라고 답한다. 증명할 수 없는 사실을 과학자들이 자신 있게 말하는 이유는 우주에 너무나 많은 별과 행성이 있기 때문이다. 우리 은하에는 태양과 같은 별이 최소한 1천억개 이상 있다. 우주에는 우리 은하와 같은 은하가 또 1천억개 이상이 있다. 결국 우주에 있는 별의 수를 계산하면 1 뒤에 0이 22개나 붙는 어마어마한 숫자가 된다.

이 많은 별이 갖고 있는 행성의 수를 생각할 때 우주에 지구에만 생명체가 산다는 것은 믿기 힘든 일이다. 지금까지 400개 이상의 외계행성을 발견한 제프리 마시 미국 UC버클리대 교수는 “우리 은하의 수많은 행성 중 지구와 비슷한 지능을 갖춘 생명체가 탄생할 확률을 100만분의 1로만 잡아도 수천개의 외계 문명이 있을 것”이라고 주장했다.

그렇다면 외계인이 존재할 확률이 얼마나 될지 계산할 수 있을까. 천문학자 프랭크 드레이크는 1961년 우주에서 외계 문명의 수를 구하는 ‘드레이크 방정식’을 발표했다. 드레이크는 ▲해마다 새롭게 탄생하는 별의 수 ▲그 별들이 행성을 거느릴 비율 ▲그 행성들 중 생명체가 살 가능성이 있는 행성의 수 ▲실제로 생명체가 발견될 행성의 수 ▲그중 지적 생명체가 살고 있는 행성의 비율 ▲그중 외계와 통신을 할 수 있는 지적 생명체가 있는 행성의 비율 ▲지적 생명체가 외계로 신호를 보내는 기간 등 7가지 항목을 제시했다.

얼핏 복잡해 보이지만, 드레이크 방정식은 아주 간단하고 논리적인 구조다. 개가 경찰견이 될 확률도 드레이크 방정식으로 풀 수 있다. 방정식의 항목을 ▲모든 개의 연간 출생률 ▲개 주인이 개를 경찰견으로 보낼 확률 ▲훈련을 받는 개가 경찰견이 될 확률 ▲개가 훈련 과정 중 살아남을 확률 등으로 바꾸기만 하면 된다.

얼핏 복잡해 보이지만, 드레이크 방정식은 아주 간단하고 논리적인 구조다. 개가 경찰견이 될 확률도 드레이크 방정식으로 풀 수 있다. 방정식의 항목을 ▲모든 개의 연간 출생률 ▲개 주인이 개를 경찰견으로 보낼 확률 ▲훈련을 받는 개가 경찰견이 될 확률 ▲개가 훈련 과정 중 살아남을 확률 등으로 바꾸기만 하면 된다.

- /그래픽=김성규 기자, 자료=워너브라더스·월트디즈니

드레이크 방정식의 답은 아직 없다. 각 항목의 정확한 수치를 모르기 때문이다. 하지만 과학자들은 현재와 같은 속도로 외계행성 탐사가 계속된다면, 20~30년 정도면 드레이크 방정식의 답을 알아낼 수 있을 것으로 보고 있다. 드레이크는 방정식을 만든 이유에 대해 “건초더미에서 바늘을 찾는 것은 어려운 일이지만, 건초더미 안에 몇 개의 바늘이 있는지 알고 있다면 좀 더 일을 수월하게 할 수 있다”고 말했다. 목표를 명확하게 알고 가는 것이 우주라는 망망대해를 연구하는 과학자들에게 나침반 역할을 할 수 있다는 것이다.

◇외계인의 소리를 들어라

드레이크는 방정식을 만드는 것에 멈추지 않고 직접 외계인의 신호를 찾아 나섰다. 바로 외계인이 보내는 신호를 거대한 전파망원경으로 잡아내는 ‘외계지적생명체탐색(SETI)’ 프로젝트다. 우주에 가득 찬 자기장 등은 끊임없이 전파의 형태로 지구에 도달한다. 이 중에서 외계 지적 생명체가 보냈을 가능성이 높은 인공적인 신호를 구분해내는 것이 SETI의 목표다. 인류는 70년 이상 라디오와 TV 방송을 했고, 이 전파는 우주로도 퍼져나갔다. 마찬가지로 외계인이 있다면 인류와 비슷한 신호를 보냈을 수 있다.

1992년에 시작된 SETI는 황당한 아이디어라는 비난에 시달렸고, 실제로 아직까지 뚜렷한 성과를 거두지 못하고 있다. 하지만 최근 우주에 대한 꿈을 가진 거부(巨富)들이 SETI에 전폭적인 지지를 보내고 있다. 빌 게이츠와 함께 마이크로소프트를 창업한 폴 앨런은 무려 350개의 전파망원경을 SETI에 기부했다.

지난달에는 러시아의 벤처투자가 유리 밀너가 SETI에 10년간 1억달러(약 1200억원)을 내놓기로 했다. 밀너의 기부에 영국의 유명 물리학자 스티븐 호킹 박사 등 세계적인 학자들이 지지 서명을 발표했다. 호킹은 “무한한 우주에는 반드시 다른 생명체가 있을 것”이라며 “이제 그 답을 찾아야 할 때다”라고 말했다. 천문학자들이 SETI를 통해 찾고자 하는 신호는 흔히 고래소리에 비유된다. 고래는 인간이 들을 수 없는 주파수의 초음파로 끊임없이 서로 소통한다. 외계인이 영어나 한국어를 쓸 가능성은 없는 만큼 결국 그들이 보낸 신호는 인류가 듣기에는 고래소리와 다를 바 없다는 것이다.

인류 역시 외계인들을 향해서 끊임없이 메시지를 보내고 있다. 2008년 NASA는 창립 50주년을 맞아 영국 그룹 ‘비틀스’의 노래 ‘어크로스 더 유니버스’를 430광년 떨어진 북극성을 향해 발사했다. 어딘가에 살고 있는 외계인에게 바치는 노래였다. 무인탐사선 보이저 1호와 2호에는 외계인과 접촉하려는 지미 카터 전 미국 대통령의 의지가 담겼다. 한국어를 비롯한 세계 각국 말로 인사말이 녹음된 LP판과 인류의 그림 등이 탐사선에 새겨졌다. 이 밖에 골프공, 피자, 녹음한 빗소리, 브란덴부르크 협주곡, 공룡의 뼛조각, 레고 등도 각종 우주탐사선에 실려 우주로 떠났다. 모두 우주공간에서는 그저 ‘창백한 푸른 점’일 뿐인 평범한 별, 지구에 누군가를 애타게 기다리고 있는 생명체가 있다는 신호들이다. 우주에는 과연 우리뿐일까. 빛의 속도로 138억년을 날아가야 하는 거대한 우주의 끝과 지구 사이 어디엔가 같은 질문을 던지는 존재가 있을지 모른다.

[출처] 본 기사는 프리미엄조선에서 작성된 기사 입니다

'19[sr]우주,지구' 카테고리의 다른 글

| 세계에서 가장 큰 담수호는? (0) | 2015.09.17 |

|---|---|

| 132억년 전 은하 확인…우주에서 발견된 가장 멀고 오래된 물체 (0) | 2015.09.06 |

| [스크랩] 왜소행성의 거대한 `피라미드산`..세레스 근접사진 공개 (NASA) (0) | 2015.08.27 |

| [스크랩] 중국도 인류의 고향” 이번엔 고고학공정? -다기원설- (0) | 2015.08.21 |

| "매머드 멸종 진짜 이유는 인간의 사냥 탓" (0) | 2015.08.17 |