우리 땅의 산경(山經) -沙月 李 盛 永 엮음

◆ 서 언

국어대사전에 산맥(山脈)을‘여러 산악(山岳)이 잇달아 길게 뻗치어 줄기를 이룬 지대, 즉 산줄기’로 정의하고 있다. 부연해서 설명한다면 산줄기가 강이나 계곡에 의하여 끊어지지 않고 이어져 있는 상태를 말하는 것이다. 우리나라가 1900년대 초 일제에 강점된 이후 지금까지 지리학에서 우리나라 지형을 배우면서 맨 먼저 산맥을 배웠다. 북쪽의 장백산맥으로부터 최남단 노령산맥까지 열심히 외웠다. 그러면서도 그것이 무엇을 뜻하는지 깊이 생각해 볼 여유도 없이 그저 학교에서 가르치니까 배우고, 시험 답안지를 작성해야 하니까 그 이름을 외울 수밖에 없었던 것 같다. 내 나이 이미 이순(耳順)에 든 지도 몇 년이 지난 지금에 와서 그 동안 산을 좋아하여 열심히 산에 오르고, 산에 관한 서적들을 접하면서 점차 우리가 배웠던 ‘산맥(山脈)’이라는 것이 우리의 것이 아니고 일본 사람들이 그들의 식민통치에 맞도록 만들어 낸 개념이며 우리 서민의 일상생활에 있어서는 별 의미도 없는 것이라는 것을 알게 되었다.

그러면 오천년의 유구한 역사를 가진 우리 민족의 선조들은 우리 땅의 생김새에 대하여 별 관심도 없었단 말인가? 아니다. 우리 민족은 어느 민족보다 지세와 지형을 중시해 온 민족이다. 현대과학 입장에서 본다면 허무맹랑하게 보이는 풍수지리가 성행하여 집터나 묘 자리의 위치와 방향을 정하는데도 전후좌우의 지세(地勢)를 살펴서 정했던 것이 이를 입증한다. 그런 우리 선조들이 한반도 우리 땅의 생김새에 등한히 했을 리가 있겠는가? 우리 선조들은 일본인 그들보다 훨씬 일찍이 우리 땅에 대한 애착을 가지고 우리 땅의 생김새에 관해 스스로 몸을 던져 탐사하고, 연구하여 이미 1700년대인 조선 영조 때 여암(旅庵) 신경준(申景濬)에 의하여 ‘산경표(山經表)’라는 산맥도가 완성되어 문헌비고(文獻備考) 산수고(山水考)에 수록되어 오다가 1800년대에 작자미상의 산경표 3개 본이 발행되었고, 1913년 경성광문회(京城光文會)에 의하여 국판 102면의 활판본이 간행되었다. 그러나 일제 때부터 초, 중, 고, 대학의 교육체계가 정립되면서 양학이 도입되어 우리의 학문이 도외시되는 과정에서 다른 분야와 마찬가지로 지리학에서도 우리 선조들이 발전시킨 산경(山經)개념은 그 자취를 감추고 실종되어버리고, 일본 사람들에 의하여 자기들의 식민통치 목적에 부합하도록 고안된 산맥(山脈)개념이 교육되면서 현대를 사는 대부분은 사람들은 우리의 것을 알지 못하고 일본사람의 것을 마치 우리 것인 양 알고 쓰고 있다. 참 부끄러운 일이 아닌가! 더욱 부끄러운 것은 이 분야 학자들이 자기들의 권위에 손상을 우려한 나머지 해방된 지 70년에 가까운 긴 세월이 흘렀는데도 우리의 것을 계속 무시하고 하다 못 해 연구의 대상으로도 생각하고 있지 않다는 것이다. 이미 늦었지만 지금부터라도 우리 것을 찾고 더욱 발전시켜야 할 때라고 생각되어 이 분야에 관심을 갖는 사람이 더 많이 나와 깊은 연구가 있기를 바라는 마음에서 이 분야에 크게 연구한 바도 없는 본인이지만 다물(多勿)운동 차원에서 내가 알고 있는 것을 기록하고자 한다.

◆ 일본인들이 급조 해서 내 놓은 산맥(山脈) 개념

우리들이 학교에서 배웠고, 지금도 중, 고등학교 지리에서 가르치고 있는 장백산맥에서 노령산맥까지 15개의 산맥은 1903년 일본의 지질학자 고토분지로(小藤文次郞)가 발표한 소위‘조선의 산악론’에 기초를 두고 일본의 지리학자 야스쇼에이(失洋昌永)가 재 집필한‘한국지리’라는 일제 당시 교과서에 내 놓은 것이다. 일본인들이 내 놓은 산맥개념은 서언에 언급한 국어사전이나 일반 상식의 산맥개념과는 전혀 달리 지질구조선(地質構造線) 즉 암석의 기하학적 형(形), 암석들의 삼차원적 배치의 층층을 기본선으로 한 것으로 지상이 아니라 지하의 암석의 맥 줄기를 산맥의 기본으로 하고 있는 것이다. 그러므로 지상에서 보면 산맥이라는 것이 강이나 개천을 건너 뛰고-‘끊어진다’는 표현이 더 적절하다-능선과 능선을 넘나든다. 그 한 예로서 광주산맥(廣州山脈)은 금강산 북쪽 언저리에서 시작되어 서남진 하다가 북한강 상류를 건너뛰어(끊어지고) 서울의 북한산에 이르고, 다시 남진하여 한강을 건너뛰고(끊어지고), 서울 남부 관악산-청계산을 거쳐 수원의 광교산으로 이어진다. 이러한 경우는 다른 산맥도 마찬가지다. 우리 선조들이나 지금 현대를 살아가고 있는 사람들도 도로를 개설하면서 마을 옆으로 뻗어나간 산줄기를 자르게 되면 산의 맥을 잘랐다고 하면서 이 마을의 기운이 이로 인하여 쇠하여진다고 생각하는 경우가 많다. 어떻게 보면 미신 같은 생각일지 모르나 우리 민족은 그렇게 산의 맥을 중요시했다. 그런데 하물며 산의 맥이라는 것이 큰 강에 의하여 잘렸다면 그것은 한마디로 ‘맥(脈)’도 아닌 것이다. 일본 사람들이 내 놓은 산맥개념은 혹시 지질학이나 지하자원 개발에는 소용이 있을지 모르나 일반인들의 일상생활과는 아무런 소용도 의미도 없는 것이다. 무엇에 쓰는가? 약 백년 전에 일본의 지질학자와 지리학자가 개인적으로 내 놓은 학설이 어떤 객관적인 검증도 없이 그냥 교과서가 되어 학생들에게 가르치고, 배우기를 지금도 계속하고 있는 것이다. 이 일본 사람들이 내 놓은 산맥개념은 지형이나 지세를 다루는 개념으로는 허술하기 짝이 없다. 어느 한 개의 산맥을 놓고 보더라도 처음이 어디고, 그 끝이 어디며, 그 중심선은 어디를 연하는 선이고, 폭 또한 어디서부터 어디까지가 포함되는지 알 수 없는 그야말로 의문투성이들이다. 그 뿐인가 여러 개의 산맥들이 상호간에는 어떠한 관계를 가지며, 또한 산맥과 강은 어떠한 관계를 가지는가? 또 이러한 산맥들이 이 땅에 있어서 우리 인간의 생활에 어떠한 효용가치를 가지는가? 아무런 대답을 들을 수가 없다. 일제 식민지시대에는 그들의 학설이나 주장을 반박할 사회적, 학문적 여건이 되어 있지 않았기 때문에 어쩔 수 없었다고 하더라도 해방 된 지 반세기가 지난 지금도 뜻도 의미도 효용가치도 없는 일본인들이 급조 창안한 산맥개념을 학교 교육 지리과목으로 학생들에게 가르치고 있으니 과연 우리가 올바른 민족의식과 독립심과 자존심과 얼을 가지고 있는 민족인지 의심하지 않을 수 없다.

◆ 우리 조상들이 발전시킨 산경(山經)개념

국어대사전에나 국사대사전에 산경(山經)이란 말은 없고, 산경표(山經表)라는 말이 나온다. 국어대사전에는 산경표를 ‘조선 영조 때 신경준(申景濬)이 작성한 것으로 우리나라 전국의 산맥 분포를 표시한 것’이라고 설명 되어 있고, 국사대사전에는 ‘우리나라 전국의 산맥표, 조선 영조 때 신경준(申景濬)이 작성했다 한다. 백두산을 중심으로 뻗은 각 산맥들의 분포를 기록하고 있다. 1913년 경성광문회(京城光文會)에서 국판 102면 활판본으로 간행했다’고 되어있다.

산경(山經)이란 말은 산맥(山脈)이란 말 보다 훨씬 범위가 넓고, 의미 깊은 높은 차원의 용어이다. 옥편에서 경(經)자를 찾아 산과 관련이 있는 뜻을 열거해 보면

① 지나간다. 통과한다(過)

② 경영한다. 관리한다(營)

③ 다스린다(治)

④ 지경. 경계(界)

⑤ 법칙(法)

⑥ 짠다(織) 등의 뜻이 있다.

산맥(山脈)이란 말이 물줄기(水脈), 광석줄기(鑛脈)처럼 단순히‘산의 줄기’의미 한다. 그러나 산경(山經)은‘뭇 산들을 통과하여 지나감(過)으로써 산줄기(山脈)를 이루는 것은 물론이고, 뭇 산들을 관리, 경영하고(營), 다스리며(治), 이 들 산줄기를 기준으로 양쪽 편을 나누어 분수령이 되어 지경을 이루고(界), 이들은 일정한 법칙에 따라(法) 조직적으로 엮어 짜여져 있다(織)’는 뜻을 포함하고 있는 것이다. 우리 선조들이 발전시킨 산경개념의 표현은 대체로 두 가지를 통해서 발전되어 왔다. 그 하나는 지도(地圖)인데 가장 오래 된 것으로 서기1557년(조선 명종12년)경에 제작된 전도류(全圖類)로서「조선방역지도(朝鮮方域之圖)」(국사편찬위원회 소장, 국보재284호)를 비롯하여 조선 숙종-영조 연간의 학자 정상기(鄭尙驥)*의「조선팔도도(朝鮮八道圖), 그 외 군현도(郡縣圖)에 이르기까지 수 많은 지도류가 모두가 같은 맥락의 산경개념을 표현하고 있다. 또 조선 철종-고종 연간의 고산자(古山子) 김정호(金正浩)*는 위와 같은 전통기법의 지형 표현을 계승하여 「청구도(靑丘圖)」와「동여도(東輿圖)」그리고「대동여지도(大東輿地圖)」를 제작하였다. 특히 대동여지도는 보다 정확하고 상세한 산줄기, 물줄기의 지도로서 축척1:216,000 남북 길이 6.6m의 거대한 지형지세도를 완성하여 산경 개념을 지도상에서 완벽하게 정립하였다.

* 정상기<鄭尙驥, 숙종 4년(1678)-영조 28년(1752)>: 조선 영조 때의 학자, 자 여일(汝逸), 호 농포자(農圃子), 본관은 하동으로 정인지의 후손, 7세 때 부친을 여의고 몸이 약하여 과거 응시를 단념하고, 학문에 뜻을 두어 성호(星湖) 이익(李瀷)의 4대 제자 중의 한 사람으로 실학파 지리학의 대표적인 인물이 되었다. 중년 이후에는 저작에 힘썼는데 정치. 경제, 국방, 병술, 의약, 기계, 농경 등 다방면에 걸쳐 깊은 연구를 하였다. 특히 지도제작에 백리척(百里尺)의 축척법(一寸을 十里로 기준)을 써 우리나라의 과학적인 지도제작에 큰 공헌을 하였다. 저서로는 인자비감(人子備鑑), 농포문답(農圃問答), 심의설(深衣說), 도검편(韜鈐篇), 항향요람(鄕居要覽) 등이 있다.

* 김정호(金正浩): 조선 고종 때의 지리학자. 자 백원(伯元, 호 고산자(古山子), 황해도 출신으로 독학으로 조선 지도 제작에 힘써 30년 동안 방방곡곡을 실지 답사하여 청구도(靑丘圖)와 동여도(東輿圖)를 제작하고, 다시 정확하고 거대한 대동여지도(大東輿地圖)를 완성하여 철종 12년(1861)에 독력으로 각판(刻板)을 간행하였는데 지도는 22겹으로 가로 접게 되고 십리방안(方案)으로 거리를 측정하게 하여 상세한 부분은 5만분의 1 지도와 비할만 하다. 또 대동지지(大東地誌) 32권 15책 내어 여지승람(輿地勝覽)의 착오를 정정하였다. 후에 서대문 밖에서 그의 딸과 함께 지도를 판각하여 흥선대원군에게 올렸다가 나라의 기밀을 누설하는 것이라 하여 판각은 몰수되고 자신은 옥사 하는 화를 입었다.

* 고산자 김정호의 대동여지도 : 산경개념의 또 다른 표현의 하나는 이와 같은 우리의 옛 지도에 나타난 산맥을 글로 정리한 것인데 1800년경에 찬표된 산경표(山經表)이다. 산경표는 여암(旅庵) 신경준(申景濬)이 동국지도류의 산줄기의 흐름을 토대로「문헌비고(文獻備考)」의 <산수고(山水考)>를 쓴 것을 누군가가 찬표한 것이다.

지금까지 전해지고 있는 대표적인 산경표는 다음과 같이 3개 본(本)이 있으나 그 내용은 모두 같다.

① 규장각의 <해동도리보(海東道里譜)> 중의 산경표

② 정신문화원 장서각의 <여지승람(輿地勝覽)> 중의 산경표

③ 조선광문회(朝鮮光文會, 崔南善)가 1913년 간행 영인본 산경표

산경표들은 전국의 산줄기를 1개의 대간(大幹), 1개의 정간(正幹) 그리고 13개의 정맥(正脈)으로 규정하고 이상 15개의 이름을 명명하였고, 여기에 다시 가지를 뻗은 것을 기맥(岐脈)이라 하고 그 이름을 명명하지는 않았다. 모든 산줄기의 연결은 자연 지명인 산이름, 고개이름 등으로 하고, 족보식으로 기술하였으며 그 산줄기의 순서는

①백두대간(白頭大幹)

②장백정간(長白正幹)

③낙남정맥(洛南正脈)

④청북정맥(淸北正脈)

⑤청남정맥(淸南正脈)

⑥해서정맥(海西正脈)

⑦임진북예성남정맥(臨津北禮成南正脈)

⑧한북정맥(漢北正脈)

⑨낙동정맥(洛東正脈)

⑩한남금북정맥(漢南錦北正脈)

⑪한남정맥(漢南正脈)

⑫금북정맥(錦北正脈)

⑬금남호남정맥(錦南湖南正脈)

⑭금남정맥(錦南正脈)

⑮호남정맥(湖南正脈) 순이다.

산경도와 산경표

* 신경준<申景濬, 조선 숙종38년(1712)-정조5년(1781)>: 조선 영조 때의 실학자, 자 순민(舜民), 호 여암(旅庵), 본관 고령(高靈), 영조30년(1754)에 증광시 을과에 급제하여 승문원(承文院)에 들어가 성균관 전적(典籍: 正6品)을 지냈다. 해박한 지식과 학덕(學德)이 높아 천(天), 관(官), 직(職), 방(方), 성(聲), 율(律), 의(醫), 복(卜) 등 다방면의 학문과 역대의 헌장(憲章), 해외의 기서(奇書)에 이르기까지 도통하였다. 특히 팔도 산천도리(山川道里)의 지리에 정통하였다. 성균전적으로 있는 동안 왕명으로 「동국여지승람(東國與地勝覽」을 감수하고 그 공으로 승정원(承政院) 동부승지(同副承旨: 正3品下)에 발탁되었다가 병조(兵曹) 참지(參知: 正3品上)로 옮겨 「팔도지도(八道地圖)를 감수하였다.

저서로 소사문답(素砂問答), 의표도(儀表圖), 조앙도(非頁 仰圖), 강계지(江界誌), 산수경(山水經), 도로고(道路考), 일본증운(日本證韻), 언서음해(諺書音解) 등이 있다.

* 문헌비고(文獻備考): 우리나라 상고로부터 대한제국 말기까지 문물제도를 분류하여 정리한 책.

최초 영조46년(1770) 왕명에 의하여 홍봉한 등이 널리 공사(公私)의 실기(實記)를 참고하여 중국의 마단림(馬端臨)의 「문헌통고(文獻通考)」를 본따서 상위(象緯), 여지(輿地), 예(禮), 악(樂), 병(兵), 형(刑), 전부(田賦), 재용(財用), 호구(戶口), 시적(市籍), 선거(選擧), 학교(學校), 직관(職官) 등 13개 고(考)로 분류, 100권을 편찬하여 「동국문헌비고(東國文獻備考)」라 하였다. 그러나 이 책은 약 반년간에 걸친 졸속으로 부실하고, 시대가 바뀜에 따라 법령과 제도가 변한 것이 많아 정조6년(1782)에 당시 박학다식 했던 이만운(李萬運)에 명하여 사택에 사자관(寫字官)을 두고 9년 여에 걸쳐 동국문헌비고의 틀린 것은 고치고 빠진 것은 추가하며, 새로이 물이(物異), 궁실(宮室), 왕계(王系), 씨족(氏族), 조빙(朝聘), 시호(諡號), 예문(藝文) 등 7개 고(考)를 증보(增補)하여 146권으로 편성하고 이를 「증보동국문헌비고(增補東國文獻備考)」라 하였다. 그러나 이는 출간되지 못하고 100여 년이 지나 고종 광무 연간인 1903년에 찬집청(撰集廳)을 설치하고 박대용(朴大容) 등 30여 명의 문사로 하여금 5년 여에 걸쳐 증보문헌비고 20고 중 (1) 물이는 상위에, 궁실은 여지에, 시호는 직관에, 왕계는 제계로 고쳐서 씨족을 통합하고, (2) 조빙을 교빙(交聘)으로 고쳐서 상위, 여지, 제계, 예, 악, 병, 형, 전부, 재용, 호구, 시적, 교빙, 선거, 학교, 직관, 예문 등 16개 고 250권을 편성하여 융희2(1908)에 간행하였다. 1957년에 동국문화사(東國文化社)에서 상, 중, 하 국판 3,051면 250권 50책으로 영인하였다.

선조들은 이렇게 산줄기의 순서를 배열하는데도 세심한 배려를 하고 있다. 마치 우리 땅을 생명이 있는 살아서 숨쉬고 있는 인체로 취급하고 있는 것이다. 목줄기, 등줄기에 해당하는 백두대간을 제일 먼저 놓고, 다음은 두상에 해당하는 장백정간, 그 다음은 하지에 해당하는 낙남정맥을 놓아 큰 골격을 얽어 놓은 다음 북쪽으로부터 백두대간에서 분기하는 순서대로 나열하고 있는 것이다. 이 한가지만 보더라도 우리 선조들이 우리 땅을 얼마나 소중하게 여겨 왔는가를 짐작케 한다. 우리 땅의 산경은 족보식(族譜式)으로 되어있다. 즉 할아버지 밑에 아들이 있고, 아들 밑에 손자가 있듯이 제일 위쪽에 대간(大幹: 白頭大幹 1개)이 있고 그 밑에 정간(正幹: 長白正幹 1개) 또는 정맥(정맥: 洛南正脈 등 13개) 그리고 그 이름을 붙이지 않은 무수한 기맥(岐脈)으로 3단계 분류를 하고 있다. 그러나 기맥은 그 시발이 대간, 정간, 정맥뿐만 아니라 다른 기맥에서도 시발하므로 기맥 그 자체에 여러 계단의 상하가 있는 것이다. 우리 조상들이 발전시킨 산경개념은 일본인들이 내 놓은 산맥개념에서 풀어주지 못하는 의문들을 흔쾌히 풀어준다. 위 의문들 중에서 우선 산맥 상호간의 관계는 산경은 산맥들을 3개 이상의 계층으로 나눈다. 맨 위의 계층이 대간(大幹)이다. 대간에는 백두산에서 지리산까지 한반도를 꾀 뚫는 백두대간(白頭大幹) 1개를 두고 있다. 대간 밑에 1개의 정간(正幹)과 13개의 정맥(正脈)을 두고 그 이름을 붙여주고 있다. 대간에서 이어지는 14 개의 정간과 정맥 외 직할 개념의 산줄기와 정간 또는 정맥에서 이어지는 산줄기들을 기맥(岐脈)이라 하였다. 기맥은 그 수와 계층을 다 헤아릴 수 없이 많기 때문에 각각의 산줄기에 이름을 붙여주지는 않았다. 이렇게 상하의 계층이 명확하고, 상하관계가 뚜렷한 이러한 형태의 체계가‘족보식(族譜式)’이다. 한 사람의 할아버지 밑에 수명의 아들이 있고, 그 아들들 밑에 수많은 손자(孫子)들이 있고, 그 손자들 밑에 증손(曾孫), 현손(玄孫), 5대손(五代孫)---으로 이어지는 족보(族譜)와 꼭 같은 개념이기 때문에 그렇게 말하는 것이다. 우리 선조들은 이 땅의 산줄기 가 각각 별개로 존재하는 것이 아니라 상호간에 부자간, 형제간처럼 밀접한 관계로 보았던 것이다. 정간이나 정맥을 정함에 있어서도 명확한 법칙이 적용된다. 정맥은 대간이나 대간에서 흘러 온 정맥상의 산이 곧 시발점이고 그 끝은 반드시 바다나 강어귀에 이르는 산(山), 곶(串), 진(鎭), 대(臺)를 종착점으로 하고 있어서 시발점과 종착점이 명확하다. 어느 산줄기가 아무리 웅장하고, 길고, 높은 산들을 포함하고 있더라도 그 끝이 바다나 강어귀에 이르지 못하고 내륙에서 그치면 정맥의 이름을 주지 않고 기맥으로 분류한 것이다.

그 좋은 예로서 백두대간의 오대산에서 출발하여 양수리에 이르는 산줄기는 남한 제5봉인 계방산을 비롯하여 용문산 등 쟁쟁한 산들을 포함하여 먼 거리를 힘차게 달려오지만 북한강과 남한강의 합수(合水) 지점인 양수리(兩水里)에서 끝나기 때문에 정맥의 이름을 주지 않고 기맥으로 처리하고 있는 것이다. 또 대간, 정간, 정맥의 폭은 일정한 것이 아니라 그 산세의 크고 작음에 따라 포함하기도 하고, 제외시키기도 하는 융통성을 갖는다. 예를 들면 오대산의 제1봉 비로봉은 백두대간의 마루금에서 서쪽으로 6Km나 벗어나 있지만 오대산의 웅장한 산세로 보아 백두대간의 산으로 포함시키며, 덕유산 제1봉 향적봉 역시 대간 마루금에서 3,9Km나 북쪽으로 벗어나 있지만 30Km의 웅장한 덕유산 주능선 산세를 고려하여 역시 백두대간의 산으로 치부하고 있는 것이다. 산경개념에서 대간, 정간, 정맥, 기맥을 막론하고 각급 산줄기 중심선은 이를 기준한 양쪽을 가르는 마루금 즉 분수령(分水嶺)의 연결이기 때문에 어떤 산경의 중심선이 명확하다. 이 마루금의 왼쪽에 강수(降水)한 물이 결코 오른쪽으로 흘러갈 수 없으며 또한 마루금의 오른쪽에 내린 빗물이 결코 왼쪽으로 흘러갈 수 없는 것이다. 따라서 산경개념은 산의 문제만 다루는 것이 아니라 물의 문제를 다루는 치수(治水)의 의미도 내포하고 있다. 한 예로서 추가령(백산분기점)- 장명산 간의 한북정맥, 추가령(백산분기점)-속리산간의 백두대간, 속리산-칠현산 간의 한남금북정맥, 칠현산-문수산 간의 한남정맥이 그리는 마루금의 안쪽이 곧 한강 유역이다. 이 마루금 안쪽에 내린 빗물은 인공적으로 물길을 바꾸기 전에는 한강 이외의 다른 강으로 흘러 갈 수 없다. 우리 민족은 이미 단군조선 초기부터 물을 필요로 하는 벼농사를 주업으로 하여 정착생활을 해 왔기 때문 이러한 산경개념은 물의 치수에도 매우 유용할 뿐만 아니라 동일한 강물에 의존하여 살아가는 사람들끼리 언어와 풍습과 생활 습관이 같거나 유사하게 되어 자연히 동일 문화권을 형성하게 마련이기 때문에 문화를 이해하는데도 도움이 된다.

우리 땅의 산경과 물과의 관계도

이처럼 개념도, 법칙도 명확하고, 일상생활에 유용하게 활용할 수 있는 우리의 산경개념이 왜 홀대를 받고 있는가? 일제 식민지시대야 일본인들의 것이 법이요 진리였으니까 나라 없는 설움으로 치더라도 해방된지 어언 56년이 아닌가? 만시지탄(晩時之歎)의 감은 있지마는 지금이라도 지리학계, 교육계 등 관련 분야에 종사하는 분들이 더 깊은 연구와 계획을 세워 우리 조상들이 몸으로 뛰어서 발전시킨 산경개념을 빨리 찾아 정립하여 학생들에게도 가르치고 어른들도 공부해야 할 것이다.

◆ 산경개념과 산맥개념의 비교표(요약)

산경(山經) 기초

●1557년(명종12년)경에 제작된 조선방역지도(朝鮮方域之圖)

●영조때 정상기의 조선팔도도(朝鮮八道圖)와 군현도(郡縣圖)

●고종때 김정호의 청구도(靑丘圖), 동여도(東輿圖) 및 대동여지도 (大東輿地圖)

●영조때 신경준의 문헌비고산수고(文獻備考 山水考)

● 1800년 경의 산경표 3개본

산경 개념

산, 능선, 고개, 계곡, 강, 내 등 땅 위(地上)의 형태 즉(地形)과 지세(地勢)에 바탕을 두고 분수령의 이음새 마루금을 기준선으로 삼아 대간(大幹), 정간(正幹) 또는 정맥(正脈), 기맥(岐脈)으로 상하간의 계층과 순서와 상호 관계를 엄격히 설정한 족보식(族譜式) 개념을 도입하고 있다.

산경 특징

① 산줄기는 강(江), 내(川) 그리고 골(谷)을 나누는 분수령(分水嶺)을 명확한 기준선으로 하여 산의 크기와 세력에 따라 적절한 폭을 주는 융통성을 갖는다.

② 산줄기는 능선을 가로질러 건너가는 경우가 없고, 강, 내, 골을 건너가거나 따라가는 경우가 없으며 항상 산봉, 능선, 고개를 따라 이어진다.

③ 산줄기는 대간, 정간 또는 정맥, 기맥의 상하 및 상호간의 관계를 가지면서 섬을 제외한 전국의 산줄기는 끊어짐이 없이 모든 산줄기는 고구마 뿌리처럼 이어지며 홀로 독립적으로 존재하는 산줄기는 없다.

④산줄기는 물줄기를 가르는 분수령의 이음이기 때문에 전국토의 지형, 지세를 보다 쉽게 알 수 있고, 국토의 효율적 이용을 위한 계획 수립이 용이하다.

⑤산줄기들은 강, 내의 유역을 결정해 주고, 강수량에 따른 하천의 수량을 예측할 수 있는 등 사람의 일상 생활과 직접적으로 관계가 있고, 특정 문화권을 형성해 주는 역할을 한다.

① 백두대간(白頭大幹)

② 장백정간(長白正幹)

③ 낙남정맥(洛南正脈)

④ 청북정맥(淸北正脈)

⑤ 청남정맥(淸南正脈)

⑥ 해서정맥(海西正脈)

⑦ 임북예남정맥(臨北禮南正脈)

⑧ 한북정맥(漢北正脈)

⑨ 낙동정맥(洛東正脈)

⑩ 한남금북정맥 (漢南錦北正脈)

⑪ 한남정맥(漢南正脈)

⑫ 금북정맥(錦北正脈)

⑬ 금남호남정맥 (錦南湖南正脈)

⑭ 금남정맥(錦南正脈)

⑮ 호남정맥(湖南正脈)

산맥(山脈)기초

●1903년 일본 지질학자 고토분지로(小藤文次郞)가 발표한 조선산악론(朝鮮山岳論)

●위 고토의 논문을 기초로 일본 지리학자 야스쇼에이(失洋昌永)가 재 집필한 한국지리(韓國地理)

산맥 개념

지하 지질구조선(地質構造線) 즉 땅을 형성하는 암석(岩石)의 기하학적(幾何學的) 형테(形態)와 이 들의 삼차원적(三次元的) 배치 층을 기본선으로 한 땅 속 암석의 맥(脈)이 산맥의 기본 개념인 바 이는 곧 지하 광맥이다.

산맥 특징

① 산줄기는 강이나 내를 건너는 경우가 많아 지상에서 보면 사실상 맥(脈)이라 할 수 없다. 그 예로서 광주산맥(廣州山脈)은 금강산 북쪽 언저리에서 시발하여 북한강 살류를 서쪽으로 건너고 북한산에 이르러서는 또 한강을 건너 관악상, 청계산, 광교산으로 이어진다

② 산줄기의 시작과, 끝, 폭 등이 명확하지 않아서 각 산맥의 중간쯤에 있는 산은 어느 산맥에 속하는 지 모호한 경우가 허다하다.

③ 각 산맥간의 상하 또는 상호간의 관계가 설정되어 있지 않고 각각 독립적으로 존재한다

④ 지질학이나 지하자원개발에는 유용할 수 있으나 일반인들의 일상생활과는 관계가 없다. 즉 산맥개념은 인간 생활에 별 의미가 없는 무용한 개념이다.

①장백산맥(長白山脈)

②마천령산맥(摩天嶺山脈)

③함경산맥(咸鏡山脈)

④낭림산맥(狼林山脈)

⑤강남산맥(江南山脈)

⑥적유려안맥(적유嶺山脈)

⑦묘향산맥(妙香山脈)

⑧언진산맥(彦珍山脈)

⑨멸악산맥(滅岳山脈)

⑩마식령산맥(馬息嶺山脈)

⑪태백산맥(太白山脈)

⑫광주산맥(廣州山脈)

⑬차령산맥(車嶺山脈)

⑭소백산맥(小白山脈)

⑮노령산맥(蘆嶺山脈)

『산경표』는 언제 누가 만들었나?

우리 것에 대한 눈뜸과 자연환경 보전에 관한 관심이 높아지면서 백두대간에 대한 논의가 어느 때보다 뜨겁게 달아오르고 있다. 요즘 논의하고 있는 백두대간은 『산경표』(山經表)라는 작은 책에 실린 이 땅의 산줄기 분류체계이자 우리나라를 대표하는 산줄기 이름이다. 『산경표』는 우리나라의 산이 어디서 시작하여 어디로 흐르다가 어디서 끝나는지를 족보 형식으로 도표화(圖表化)한 책이다.

백두대간과 『산경표』가 점차 널리 알려지고 이에 대한 논의가 진행되면서 몇 가지 문제에 대해 서로 시각과 견해를 달리하는 것을 볼 수 있는데, 『산경표』를 언제 누가 만든 것인가 하는 논제 또한 그 중 하나이다. 이 글에서는 이와 관련한 견해를 몇 가지 살펴보고, 『산경표』 및 관련 문헌을 통해 실증적으로 고찰해 보고자 한다.

1. 『산경표』(山經表)는 『해동도리보』(海東道里譜), 『기봉방역지』(箕封方域誌), 『산리고』(山里攷, 이상 서울대학교 규장각), 『여지편람』(輿地便覽)( 한국정신문화연구원 장서각), 『해동산경』(海東山經, 국립중앙도서관) 등 여러 가지 이름으로 된 책의 일부로서 {정리표}(程里表, 道里表)와 함께 전해온다. 모두가 한문으로 된 필사본이며, 필자와 연대를 밝히지 않았고 서문이나 발문도 싣지 않고 있다. 조선광문회(朝鮮光文會)가 최성우(崔誠愚) 소장본을 대본(臺本)으로 1913년 2월 단행본으로 간행한 『산경표』(신연활자본)에는 "편찬자는 알 수 없다." 撰者 未考 고 하면서도 서문(해제)에서 신경준(申景濬, 1712∼1781)의 [여지고](輿地考)를 거론하고 있다.

"우리나라의 지지를 가만히 살펴보면 산을 논한 것은 많지만 심히 산만하고 계통이 서 있지 않음을 지적하게 된다. 오직 신경준이 지은 [여지고]의 산경(山經)만이 그 줄기[幹]와 갈래[派]의 내력을 제대로 나타내고 있다. 높이 솟아 어느 산을 이루고, 비껴 달리다가 어느 고개에 이르며, 굽이돌아 어느 고을을 둘러싸는지를 상세히 싣지 않은 것이 없기에, 이야말로 산의 조종을 알려 주는 표라 할 만하다. 산경을 바탕[綱]으로 삼고 옆에 이수(里數)를 조목[目]으로 부기하고 있어, 이를 펼치면 모든 구역의 범위와 경계를 마치 손바닥 위에 올려놓은 듯 한눈에 알아볼 수 있으니, 원전으로 삼은 산경에 금상첨화일 뿐만 아니라 실로 지리가의 나침반[指南]이 될 만하다 하겠다."( 考東方地志論山者類多 摘拔其尤散亂無統 惟輿地考申景濬所撰 山經直 幹波來歷 高起爲某嶽橫馳爲某嶺 回抱爲某治無不詳載 寔爲導山之祖是表也 以山經爲綱而旁附里數目 而張之全區界境曉然爲指掌 非但爲原經之錦花 實爲地理家之一指南云爾)

위 조선광문회본 『산경표』 서문의 [여지고]는 『동국문헌비고』의 [여지고]를 가리킨다. 조선광문회는 『동국문헌비고』의 [여지고]를 신경준이 저술했다는 것과, 누군가 [여지고]를 보고 『산경표』를 만들었다는 것을 확신하고 있음을 알 수 있다. 그러나 조선광문회가 그렇게 확신했다는 사실이 '『산경표』의 원전은 『동국문헌비고』의 [여지고]임'을 직접 증명해 주는 것은 아니다. 그것은 조선광문회가 자신의 견해를 밝힌 것이지 이를 논증하고 있는 것은 아니기 때문이다. 물론 이러한 견해가 당시로서는 달리 논증의 과정을 거칠 필요가 없는 '일반적이고 당연한 사실'로 받아들여졌을 수도 있다. 하지만 이미 1세기에 가까운 세월이 흐른 현시점에서는 이를 별도로 논증해야 하므로 이 점은 뒤에서 자세히 논의하기로 하겠다.

한편 위의 서문 중 '[여지고]의 산경'이라는 표현은 용어 사용 면에서 다소 문제가 될 수도 있다. 『동국문헌비고』의 [여지고]에는 [산천](山川)이라는 내제(內題)가 있고 신경준의 또 다른 저작이면서 같은 내용인 『산수고』에는 [산경](山經)이라는 내제(편목, 하위목차)가 있기 때문이다. 그러나 이 문제에서는, '[여지고]의 [산천]'은 책의 내제를 가리키는 고유명사적 성격으로, 서문에서 말하는 '[여지고]의 산경'이란 '[여지고]에서 기술한 산경', 곧 '산의 줄기 幹 와 갈래 派 의 내력'을 기술한 '[산천]의 내용'을 지칭하는 보통명사로 각각 이해하면 쉽게 접근할 수 있을 것이다.

2. 박용수는 1769년 신경준이 영조의 명을 받아 『여지편람』을 감수 편찬했다는 점과 건 곤 2책으로 된 『여지편람』(필사본, 한국정신문화연구원 장서각 소장, 이하 장서각본이라 함) 중 건책(乾冊)의 내제(內題)가 『산경표』라는 점을 들어, "『여지편람』의 건책이 바로 현재 전하는 『산경표』의 원전이며, 『산경표』의 저자는 신경준이며, 편찬시기는 1769년"이라고 단정하였다.(『산경표』, 푸른산, 1990)

3. 일찍이 『산경표』의 존재를 세상에 알린 이우형은 『산경표』의 한북정맥 추모현(追慕峴)에 '영종 45년'(1769)이라는 연대를 부기(附記)하고 있는 점, 여암(旅庵) 신경준이 1781년에 타계한 점, 장서각본 『여지편람』의 곤책(坤冊) 『거경정리표』(距京程里表)에는 정조 20년(1796)에 완공된 '화성'(華城. 수원)이 실려 있는 점 등을 적시(摘示)하고, "『산경표』의 출현 시기는 1800년 전후로, 찬표자는 아직 밝혀지지 않았다."고 하였다.([백두대간이란 무엇인가], 월간 『산』, 1993. 6월호)

4. 양보경은 "일본 정가당 문고(靜嘉堂文庫)에 전하고 있는 같은 제목의 『여지편람』은 전혀 다른 내용의 6책으로 된 조선 지도책"임을 밝히면서, "내용은 다르나 이름이 같은 책이 있을 수 있다는 점, 그리고 영조가 『동국문헌비고』의 편찬 과정을 설명하면서 '『여지편람』의 범례가 중국의 『문헌통고』와 비슷하다'고 언급하였으나 장서각본 『여지편람』은 (『산경표』와) 『도리표』(道里表·『정리표』)로서 『문헌통고』와는 체제가 다른 점 등을 고려해 볼 때 장서각본 『여지편람』을 영조가 신경준에게 감수를 맡겼던 책으로 추정하는 데에는 무리가 있으므로 좀더 신중히 검토할 것"을 주문하였고,([조선시대의 자연인식 체계], 『한국사 시민강좌』 제14집, 일조각, 1994) "『산경표』에는 19세기초에 변화된 지명이 기재되어 있고 『문헌비고』의 오류를 지적하고 있는 점 등을 고려해 볼 때 저자를 신경준으로 단정하기 어려우나, 『산경표』가 신경준이 편찬한 『산수고』와 『문헌비고』의 [여지고]를 바탕으로 하여 작성된 것임은 분명하다."고 하였다.([여암 신경준의 지리사상], 『월간국토』 1999년 5월호)

5. 노상복은 "『여지편람』은 저자도 필사년대도 없으며 편찬과정이 소개된 서발문(序跋文) 등은 더구나 없다. 이 책의 곤부인 『정리표』의 내용이나 그 체제가 고종 때 오횡묵(吳宖默)이 편찬한 『여재촬요』(輿載撮要, 1894)의 『팔도도리표』(八道途里表)의 요약이라는 증빙만으로도 1895년 이후에 편집된 것임을 알 수 있고, 조선광문회본 『산경표』는 그 건부 『산경표』를 대본으로 발간한 것"이라고 하였다.(『장서각도서한국본해제집』 지리류(1), 1993 ; 『장서각도서해제1』, 한국정신문화연구원, 1995)

이상으로 조선광문회본 『산경표』의 서문과, 『산경표』의 편찬자와 편찬시기 및 원전에 관한 대표적인 견해들을 살펴보았다. 조선광문회·이우형·양보경의 견해가 비교적 서로 근접해 있는 데 비해 박용수는 시기를 다소 올려 잡았으며 노상복은 너무 늦추어 잡은 것으로 볼 수 있다.

어떤 문헌과 관련된 역사적 사실을 구명(究明)하는 일은 뚜렷한 문헌적 근거를 제시하고 논리적 타당성을 가질 때 비로소 과학적 학문으로 인정받을 수 있다. 그리고 이러한 과정을 거쳐 확립된 학문적 성과로부터 일반적이고 보편적인 사실을 잣대로 삼아 이와 관련된 또 다른 특정 사안을 검토함으로써 새로운 사실을 추정해 나갈 수 있다. 이와 마찬가지로 『산경표』의 편자와 연대 및 원전에 대한 논의 또한 『산경표』의 내용 중에서 역사·문화·정치 등 시대적 상황을 반영하고 있는 사항을 찾아내고, 그것을 이미 일반화되고 보편화된 기존의 역사·문화적 사실과 비교 검토함으로써 어느 정도 새로운 사실에 접근할 수 있을 것이다. 따라서 『산경표』의 편자 등을 논의함에 있어서도 몇 가지 미리 전제(前提)해 두어야 할 사항이 있다. 첫째로 『동국문헌비고』는 영조 46년(1770)에 간행되었고 그 가운데 [여지고]는 신경준이 저술했다는 점, 둘째로 현재 전하고 있는 『산경표』가 최초의 『산경표』로부터 전사(轉寫)를 거듭하는 동안 사본 작성자가 임의로 그 내용을 변경하지 않았을 것이라는 점 등이 그것이다. 이제 『산경표』의 내용 중 중요한 사항 몇 가지와 관련 문헌들을 좀더 세밀히 검토해 보기로 하겠다.

첫째, 조선광문회본 『산경표』 99쪽 혈 頁 호남정맥 지래산(知來山) 갈래의 주석에 『문헌비고』를 거론하고 있다.

"『문헌비고』 본문을 살펴보면 가야산과 금전산 사이에 '초암산 한 갈래가 동남쪽으로 지래산 망주산 간둔산에 이른다'고 하였는데, 초암산이 혹 이 주월산 이하 3산의 별명인지, 혹 이 3산 외에 또 다른 산이 하나 있음에도 본문에서 빠뜨린 것인지 지금은 알 수 없다. 그러므로 우선 지래산 이하의 모든 산이름을 이곳에 적는다."(按文獻備考本文 伽倻金錢之間 有'草巖山一麓東南至知來望主看屯山'則 草巖惑是舟越以下三山之別名 惑是三山之外自有一山而 本文漏之歟今幷未可知 故姑錄知來以下諸山于此)

이처럼 『산경표』에 『문헌비고』가 직접 거론되어 있다는 사실과, 그 내용을 확인해 보는 것만으로도 몇 가지 문제를 해결할 수 있다. 위의 『문헌비고』는 다름 아닌 『동국문헌비고』이다. 우리나라에서 『문헌비고』라는 이름으로 간행된 최초의 서적은 『동국문헌비고』이고, '초암산 한 갈래가 동남쪽으로 지래산 망주산 간둔산에 이른다'는 부분은 『동국문헌비고』 중 [여지고]의 [산천 총설1] 본문 내용이기 때문이다. 이 주석은 『산경표』를 『동국문헌비고』의 [여지고]를 보고 만들었다는 것을 직접 밝히고 있는 부분이라 할 수 있다.

또한 『동국문헌비고』는 영조 47년(1770)에 편찬되었으므로 『산경표』가 출현할 수 있는 시기는 최소한 1770년 이후이다. 그리고 『동국문헌비고』의 [여지고]를 신경준이 저술했다는 것을 인정한다면 신경준이 『문헌비고』([여지고])의 오류를 지적하는 글을 자신의 또 다른 책에 썼다고 볼 수는 없다. 그러므로 신경준은 [여지고]를 저술한 것은 사실이지만 그가 직접 『산경표』를 만든 것으로는 볼 수 없다.

둘째, 조선광문회본 『산경표』 62쪽 한북정맥 추모현(追慕峴)에 '본명은 사현이다. 영종 45년에 개명하였다.'(本名沙峴 英宗四十五年改名)고 부기하고 있다.

'영종'(英宗)은 '영조'(英祖 : 1694∼1776, 재위 : 1724∼1776)의 원 묘호(廟號)이며, 영종 45년은 서기 1769년이다. 영조는 재위 52년(1776. 3. 5·병자)에 83세를 일기로 타계하였고, 같은 해 3월 10일(신사)에 묘호를 '영종'이라 하였으며, 고종 27년(1890. 1. 5)에 '영조'(英祖)로 추존(追尊) 개정(改定)하였다. 그러므로 조선조 21대 임금을 공식적으로 '영종' 또는 '영조'로 부르거나 기록할 수 있었던 시기는 각각 1776년과 1890년 이후이다. 따라서 『산경표』의 최초 출현 시기는 자연스럽게 1776년 이후로 미루어진다.

셋째, 조선광문회본 『산경표』는 1776∼1800년에 개칭된 행정구역 명칭을 사용하고 있다. 정조 즉위년(1776. 5. 22·임진)에 평안도 이산(理山)을 초산(楚山)으로, 충청도의 이산(尼山)을 이성(尼城)으로 각각 개칭했고, 순조 즉위년(1800. 8. 20·경오)에는 함경도 이성(利城)을 이원(利原)으로, 앞의 충청도 이성(尼城)을 다시 노성(魯城)으로 각각 개칭한 바 있다.

그런데 『산경표』는 초산(楚山 38쪽 자현 磁峴)과 이성(尼城 91쪽 노산 魯山)이라는 지명을 사용하고 있고, 개칭 이전의 이성(利城 8쪽 궐파산 蕨坡山)과 개칭 후의 이원(利原 9쪽 좌역령 佐驛嶺)을 동시에 사용하고 있으며, 같은 1800년에 개칭된 노성(魯城)은 사용하지 않고 있다. 그러므로 조선광문회가 최성우 소장본을 대본으로 삼아 『산경표』를 활자화하면서 전혀 오탈자 없이 옮겼으리라고 가정한다면, 최성우 소장본 『산경표』는 지명이 개칭된 1800년 이후 그리 멀지 않은 시기에 만들어졌을 것이라는 점과 개칭 이전에 출간된 문헌을 저본(底本)으로 삼았을 것이라는 점을 동시에 알 수 있다. 또 신경준은 1781년에 세상을 떠났으므로 1800년에 개칭된 이원(利原)이라는 지명을 사용할 수 없다는 점에서 『산경표』의 편자에서 제외될 수밖에 없다.

넷째, 『산경표』는 [여지고]의 [산천 총설1]과 전면적으로 일치한다. 『동국문헌비고』는 현재 시중에서 구할 수 없으나, 대신 『증보문헌비고』의 [여지고]를 통하여 『동국문헌비고』 중 [여지고]의 본모습을 상고해 볼 수 있다. 증보된 부분과 시대변천에 따라 추가된 부분에는 ' (補), (續)'과 같은 표지를 붙이고 있기 때문이다.

[여지고]는 3차에 걸쳐 편찬된 『동국문헌비고』(1770), 『증정문헌비고』(1831, 미간행), 『증보문헌비고』(1908)에 공통적으로 [상위고]에 이어 두 번째(제2고)로 실려 있는 지리 분야에 관한 저술이다. 원래 『동국문헌비고』의 [여지고]는 17권(권6∼22)이었는데 『증보문헌비고』에서는 27권(권13∼39)으로 늘어났다. [역대국계], [군현연혁], [산천], [도리], [관방], [간도강계], [궁실] 등 7개의 하위목차로 구성되어 있는데, 그 중 [궁실]은 『증정문헌비고』를 편찬할 때 추가되었던 [궁실고]이고, [간도강계]는 『증보문헌비고』를 편찬할 때 추가되었다.

[산천]은 모두 5권(권7∼11)이며, 각각 [산천1](총설1 산 山), [산천2](총설2 천 川), [산천3](한성부, 경기도, 충청도), [산천4](전라도, 경상도), [산천5](강원도, 황해도, 함경도, 평안도)로 구성되어 있다. 그 중 [산천 총설1]의 내용은 산경(山經)이며, [산천 총설2]의 내용은 수경(水經)이다. 실제로 조선광문회본 『산경표』와 『증보문헌비고』 중 [여지고]의 [산천 총설1]을 대조해 보면 조선광문회본 『산경표』의 부분적인 오탈(誤脫)로 볼 수 있는 사항을 제외하고는 전면적으로 일치한다는 사실을 확인할 수 있다. 『산경표』는 [여지고]의 [산천 총설1]을 그대로 족보식으로 재편집하여 산줄기 幹 (대간 정간 정맥)와 갈래 派 를 구성하고, 각론에 해당하는 [산천3]∼[산천5]의 각 군현 조(條)에서 군현의 치소(治所)로부터 산에 이르는(간혹 산으로부터 치소에 이르는) 방향과 거리를 확인하여 산이름 옆에 부기함으로써 완성한 것이다. 일부 지명(산의 소재지)은 [관방 성곽 해방]을 인용하기도 했고, 산이름이나 부기할 행정구역 명칭이 누락된 부분도 일부 발견된다.

조선광문회본 『산경표』에 수록된 산·고개·일반지명은 모두 1,580개 항목이다. 그런데 『산경표』에는 산줄기와 갈래의 연결표지가 없거나 연결이 잘못된 것, 그리고 갈래표지가 없거나 갈래표지와 실제 등재된 갈래(산)의 수가 다른 것들이 있고, 65쪽 낙동정맥의 경우 산줄기 가운데 부분의 3개 항목이 공백으로 남아 있다. 이런 사례들은 최초의 『산경표』로부터 전사(轉寫)를 거듭하는 동안 표지(標識)와 지명(산이름)이 탈락되거나 위치가 달라진 것으로서, [산천 총설1]을 통하여 원래의 위치와 탈락된 지명 12개를 확인할 수 있다. 또 『산경표』를 만들 당시에 누락된 것으로 볼 수 있는 지명 18개, [산천 총설1] 원문의 오류(누락)로 인한 것 3개 등을 합해 모두 33개를 『산경표』에 재구(再構) 보완(補完)할 수 있다. 그 밖에 『산경표』에는 원래 산이름 옆에 부기했던 행정구역 명칭이 전사 과정에서 별도의 항목으로 변전(變轉)된 것으로 확인되는 것 2개가 있어, 이를 가감하면 『산경표』의 지명(항목)은 모두 1,611개로 집계된다. 한편 조선광문회본 『산경표』에 같은 지명을 산(山)과 고개 嶺, 峴, 峙 2가지로 표기한 사례 10개, [총설1]과 군현 조(條)의 표기가 다르기 때문에 생긴 사례 42개, 지명의 성질을 잘못 파악한 사례 30개, 산이름의 표기가 (모양이 비슷한) 다른 글자로 변전된 사례 45개 등을 서로 비교 고증할 수 있다.

[산천 총설1]에는 『산경표』와 달리 대간·정간·정맥 등의 산줄기 이름을 부여하지 않았다. 그러나 『산경표』의 산줄기는 근본적으로 [산천 총설1]의 문단(단락) 구성을 따라 설정한 것임을 알 수 있다. 산줄기 설정에 일부 차이를 발견할 수 있는데, 이것은 『산경표』를 작성한 사람이 착오를 일으킨 것인지 '산경'에 대한 인식을 달리한 것인지는 단정하기 어렵다. 그러나 1,580∼1,611개에 달하는 산·고개·일반지명을 어떤 기준으로 항목화하고 어떻게 줄기 幹 와 갈래 派 로 구분할 것인가 하는 시각을 제외하면 전면적으로 동일한 그림이 된다.

다섯째, 『산경표』는 [산천 총설 1] 특유의 문체를 사용하고 있고, 원문의 지명이 중복된 것을 인지한 흔적이 있고, 원문의 오류(누락)를 지적하거나 그대로 반영하고 있으며, 후에 증보된 사항을 반영하지 못하고 있다.

『산경표』 50쪽에는 해서정맥의 마지막 지명을 '해옹지험( 甕之險)'이라고 표기하고 있다. 그런데 '해옹지험'이란 [여지고]의 [산천 총설 1]에서 황해도 장연(長淵)의 장산 앞바다에 있는 '해옹암( 甕巖)'이라는 바위섬을 거론하면서 이 지역의 지형지세가 험난함을 나타내기 위해 사용한 독특한 서술구조이지, 그 자체가 곧 지명은 아니다. [여지고]의 [관방(關防) 해방(海防)4] 황해도 장연(長淵) 조(條)에서 '해옹암'이라는 지명이 확인되며, 이를 "백여 길 장 丈] 되는 바위 두 개가 바다 가운데 우뚝 솟아 있는데 곧 장산(長山)의 석맥(石脈)이 물 속으로 연결되어 있는 것이다. …"라고 설명하고 있다. '해옹암'은 『대동여지도』에서도 확인된다.

[산천 총설1]의 태백산∼속리산 단락 중 화산(華山 : 문경)의 갈래에도 재악산(宰嶽山, 함창 : 원문의 착오)이 있고 속리산∼장안산 단락 중 황령(黃嶺, 함창) 다음에도 재악산(宰嶽山, 함창)이 있다. ⇒ 그런데 『산경표』는 27쪽 속리산의 갈래인 황령 다음의 재악산(뒤의 것)만을 항목으로 등재하고, 26쪽 화산의 갈래에는 이를 항목으로 등재하지 않고 "'화산으로부터 동쪽으로 재악산에 이른다'고도 하였다."(一云自華山東爲宰岳)는 주석을 붙이고 있다. 이것은 원문에 산이름이 중복된 것을 발견하고 그 중 하나만을 항목으로 등재하고 다른 하나에는 위와 같은 주석을 붙인 것임을 확인해 준다. 이 주석은 [산천 총설1]의 "화산 한 갈래가 동쪽으로 재악산에 이르고 남쪽에 함창현치가 있다."(華山一麓東至宰嶽山南有咸昌縣治)는 부분을 인용한 것이다.

[산천 총설1]의 내장산∼달마산 단락 중 가야산(伽倻山)·주월산(舟越山) 다음과, 금화산(金華山)·주로산(周路山)·금전산(金錢山) 앞에 초암산(草巖山)을 누락시킨 채로 그 하위단락에서 초암산으로부터 갈래치는 산이름들을 기술하였다. ⇒ 『산경표』는 98쪽 호남정맥(주월산과 금화산 사이)에 초암산을 등재하지 않고, 이 초암산으로부터 갈래치는 지래산 이하의 3산을 주로산 옆에서부터 내리 적은 후, 그 왼쪽에 "『문헌비고』 본문을 살펴보면 가야산과 금전산 사이에 '초암산 한 갈래가 …"라는 주석을 붙였다. '가야산과 금전산 사이'란 [산천 총설1] 원문에 가야산의 갈래·초암산의 갈래·금전산의 갈래 순으로 산의 갈래를 기술하고 있음을 일컫는 말이다.

[산천 총설1]의 태백산∼속리산 단락 중 전록산(轉祿山)과 천등산(天登山) 사이에 박달산(朴達山)을 누락시킨 상태로 그 하위단락에서 박달산으로부터 갈래치는 산이름들을 기술하였다. ⇒ 『산경표』 25쪽 백두대간 전록산과 천등산 사이에 박달산이 등재되어 있지 않다. 이것은 원문의 오류(누락)를 그대로 반영한 것이다.

[산천 총설1]의 내장산∼달마산 단락 중 무등산(無等山)의 갈래로 나한산(羅漢山)이 증보되었다. ⇒ 『산경표』 95쪽 호남정맥 무등산의 갈래에 나한산이 등재되어 있지 않다.

이런 점을 살펴볼 때, 『산경표』는 [여지고]의 [산천]을 보고 만든 것이되 증보되지 않은 상태인 『동국문헌비고』의 [여지고]를 보고 작성한 것임을 알 수 있다.

여섯째, 장서각본 『여지편람』의 건책 『산경표』는 조선광문회본 『산경표』와 미세한 차이가 있을 뿐 내용과 체제 면에서 같은 책이다. 이 책에서도 『문헌비고』(50장 丈 앞면)라는 책이름, 영종(英宗) 45년(31장 뒷면)이라는 연대 표기, 1776년에 개칭된 초산(楚山, 19장 뒷면)과 이성(尼城, 46장 앞면)이라는 지명 등을 모두 사용하고 있다. 다만 1800년에 개칭된 이원(利原)과 노성(魯城)을 사용하지 않고 있다는 점에서 조선광문회본 『산경표』의 대본이 된 최성우 소장본보다 다소 앞선 시기에 발생한 사본일 것이라고 추정할 수 있다. 그런데 곤책 『정리표』까지 살펴보면 비록 시기적으로 앞선다 하더라도 1800년에 근접한 시기에 발생된 것이라고 판단할 수 있다. 곤책 『정리표』는 [거경정리표]와 [사방정리표]로 되어 있는데, [사방정리표]에는 정조 19년(1795)에 개칭된 시흥(始興, 2장 뒷면)이라는 지명을 사용하고 있고, [거경정리표]에는 이를 종전의 금천(衿川, 11장 뒷면)으로 표기하는 한편, 정조 20년(1796)에 완공된 화성(華城 : 수원, 11장 뒷면)과 1800년에 개칭된 노성(魯城, 13장 앞면)이라는 지명을 사용하고 있기 때문이다. 건책과 곤책의 발생시기가 다를 수 있는데, 대개 건·곤 2책의 경우 먼저 건책이 만들어지고 연이어 곧 곤책이 만들어졌을 것이라고 보면 별다른 잘못은 없을 것이다.

이상의 관점에서 살펴보면 장서각본 『여지편람』을 영조가 신경준에게 감수 편찬하게 했다는 『여지편람』으로는 볼 수 없다. 그리고 순조(1790∼1834) 재위연간(1800∼1834)과 그 이후에 신설되거나 변경된 행정구역 명칭이 전혀 반영되지 않은 점과, '영종'을 '영조'로 추존 개정한 1890년 이후에는 '영조'라고 표기할 수 있었을 것이라는 점으로 미루어 볼 때 『여지편람』의 『산경표』가 1895년 이후에 만들어졌을 가능성 또한 없다고 판단된다.

한편 『증보문헌비고』 [권수](卷首)의 [영조조 어제 동국문헌비고 서](英祖朝御製東國文獻備考序)를 살펴보면, 영조가

"… 처음에 『강역지』로 인하여 『여지편람』을 편찬하라고 명하였는데, 그 범례를 들어보니 『문헌통고』에 가까우므로 그 이름을 『동국문헌비고』라 하도록 다시 명하였으니 소위 [여지]는 곧 그 가운데 한 가지일 따름이다. …"(… 初因彊域誌命纂輿地便覽 聞其凡例近於文獻通考 更命其名曰東國文獻備考 所謂輿地卽其一事也 …)라고 하였다.

그런데 장서각본 『여지편람』은 건 곤 2책으로 된 지리서이고 원나라의 마단림(馬簞臨)이 편찬한 『문헌통고』는 송나라 때의 법제 경제 등 모든 제도와 문물사(文物史)를 기록한 책(348권)으로서 내용과 체제가 전혀 다르며, 위 인용문의 내용으로 보아 『여지편람』이라는 책이 당시에 완성되었다고 보기도 어렵다. 또한 같은 『증보문헌비고』의 [예문고](藝文考) 여지류(輿地類) 조(條)에 신경준이 지은 책으로 『강계지』(疆界志)·『산수경』(山水經)·『도리고』(道里考) 등을 실으면서 『여지편람』은 싣지 않은 점, 『여암집』(旅庵集, 필사본, 8권 4책, 서울대학교 규장각 소장)과 『여암전서』(旅庵全書, 경인문화사, 1976 : 신조선사, 1929, 석판본을 영인한 것) 등에도 실리지 않은 점 등을 고려해 보면, 같은 이름을 가진 다른 책이 존재할 수 있다는 사실에도 불구하고, 『여지편람』은 별도로 편찬(완성)된 책이라기보다는 [여지고] 또는 『동국문헌비고』의 초고(草稿)로 보는 것이 타당할 것이다.

이상으로 조선광문회본 『산경표』의 내용 중 그 원전과 편자 및 연대를 상호 관련지어 판단할 수 있는 중요한 근거로서, 『산경표』가 『문헌비고』를 직접 거론하고 있고, 그 인용문이 [여지고]의 [산천 총설1] 본문과 일치한다는 점, 영종 45년(英宗四十五年)이라는 연대를 부기하고 있는 점, 1776∼1800년에 개칭된 행정구역 명칭을 사용하고 있는 점 등을 적시(摘示)하였다.

그리고 『산경표』와 『증보문헌비고』의 [여지고]를 대조해 보면 『산경표』는 [여지고]의 [산천 총설1]과 전면적으로 일치한다는 점, 『산경표』가 [산천 총설 1] 특유의 문체를 사용하고 있고, 원문의 지명이 중복된 것을 인지한 흔적이 있고, 원문의 오류를 지적하거나 그대로 반영하고 있으며, 후에 증보된 사항을 반영하지 못하고 있다는 점 등을 예를 들어 설명함으로써, 『산경표』는 증보되지 않은 상태인 『동국문헌비고』의 [여지고]를 보고 작성한 것임을 논증하였다.

또한 장서각본 『여지편람』의 건책 『산경표』는 조선광문회본 『산경표』와 내용과 체제 면에서 같은 책으로서, 『문헌비고』, 영종(英宗) 45년, 초산(楚山)·이성(尼城) 등을 공통적으로 사용하고 있으며, 『증보문헌비고』의 [영조조 어제 동국문헌비고 서]의 내용과, 같은 책의 [예문고]·『여암집』·『여암전서』 등에 실리지 않은 점 등을 고려해 볼 때 영조가 신경준에게 편찬하게 했다는 『여지편람』으로는 볼 수 없으며, 당시의 『여지편람』은 [여지고] 또는 『동국문헌비고』의 초고로 보는 것이 타당할 것이라는 의견을 제시하였다.

이러한 사실들을 종합해 볼 때, 『산경표』는 영조 46년(1770)에 편찬된 『동국문헌비고』 중 신경준이 집필한 [여지고]의 [산천]을 보고, 순조 즉위년(1800) 경에 누군가 만든 것이며, 편자는 알 수 없지만 신경준은 아니라는 결론을 내릴 수 있다.

산악인 이우형씨 <대동여지도> 완성했다.

누락된 <동여도>의 지명 옮겨 넣은 새 <대동여지도> 완간

한국지도사에서 불멸의 업적으로 꼽히고 있지만 현대에 이르러 그 진가가 사장되다시피한 <대동여지도(大東輿地圖)>에 새로이 생명력을 불어넣는 대작업을 산악인으로서 20여년간 지도 제작에 전념해 온 현대판 김정호 이우형씨(56.李祐炯.광우당 대표)가 완성했다. 그는 고산자(古山子)가 당시 목각(木刻)의 어려움 때문에 <대동여지도>에는 일부 누락됐던 <동여도(東輿圖)>상의 옛지명을 대동여지도에 몽땅 옮겨 3분의 2 축소판을 발행하는 한편 「대동여지도의 독도」라는 책자를 함께 발행, 대동여지도의 가치를 새롭게 부각시켰다. 이우형씨에 의해 실로 100여년만에 고산자의 그 완전한 뜻이 이뤄진 것이다.

"이해가 되지 않는 부분에 이르면 잠자리에서도 생각했지요. 왜, 왜 하고 말이죠. 그러다가 이제 그만 자야지 하고 돌아눕다 보면 환한 새벽이곤 한 날이 하루 이틀이 아니었습니다." 고산자 김정호의 <대동여지도>에 숨겨진 뜻을 풀어 나가기 위해 보냈던 지난 5년간에 걸친 각고의 나날을 이우형씨는 그렇게 돌이킨다.

고산자 김정호는 필사본인 <동여도>를 기본으로 목각본인 <대동여지도>를 제작하는 과정에서 목각상의 어려움 때문에 동여도상에는 총19,000여 개였던 지명 가운데 7,400여 개를 뺀, 11,700여 개만 대동여지도에 판각했다. 현대판 김정호로 불리는 이우형씨는 이 누락된 지명을 일일이 확인해 추가인쇄한 대동여지도 3분의 2 축소판 300부와 함께 「대동여지도의 독도」라는 책자를 발행한 것이다.

하지만, 여기서 <대동여지도>에 문외한인 대부분의 사람들은 이우형씨 그에게 외려 '왜'하는 의문사를 던지게 마련이다. '무엇 때문에, 항공촬영으로 정확하기 이를 데 없는 각종 지도가 얼마든지 있는 이 현대에 무엇하러 그 냄새나는 묵은 옛지도를 가지고 무려 5년이나 씨름을 했다는 말인가' 하고

당연한 질문이라면서 이우형씨는 그 자신도 연구를 해 나가는 도중 <대동여지도>가 갖는 의미가 얼마나 중요한가를 확실히 알게 되었다고 말한다.

"시대는 다르지만 같은 지도 제작자로서 고산자에게 갖게 된 애정이 대동여지도 연구의 출발점이 되었다고 할 수 있지요. 제가 <대동여지도>를 처음 대한 것은 70년대 말 경이었는데, 그 목판본 <대동여지도>를 살펴보는 사이 이것이 보통 정성과 뜻으로 이루어 진 것이 아니라는 생각이 들더군요. 나에게 헬리콥터를 한 대 주고 해보라고 해도 10년 세월은 족히 걸리겠다 싶었어요. 이와 함께, 도대체 이 사람은 무엇 때문에 이처럼 방대한 작업에 손을 댔을까 하고 궁금하기 짝이 없었습니다."

그래서 그는 우선 85년에 단순작업으로서 <대동여지도> 영인본을 제작, 발행한 후 곧이어 연구에 들어갔다. 의문이 한 두 가지가 아니었다. 과연 그는 세간에서 알고 있는 대로 백두산을 일곱 번이나 오르내리며 직접 전국을 누비고 다녔는가, 산줄기 표시는 어떤 기준으로 굵기를 달리했는가, 평야지대에까지 선명한 산줄기를 그려 넣은 이유는 무엇인가, 저마다 틀리게 그린 산봉 모양에는 어떤 기준을 두었는가, 한자로 된 지명 표기는 우리말로 어떻게 읽어야 하는가, 각 지점간 도로 표시는 점을 찍은 간격이 지역에 따라 다른데, 그 이유는 무엇인가-붓으로 대강 찍다 보니 그렇게 된 것일까 등등

고산자가 제작한 지도는 <대동여지도>외에 <청구도(靑邱圖)>와 <동여도>가 있다. 이 세 가지 지도는 다음과 같은 연관관계를 갖는 것으로 학계에는 밝혀져 있다. 즉 김정호는 그의 나이 30세 때 당시까지 있었던 각 지역별 지도에서 미흡한 점을 보완하여 우선 지리서적 사항도 세세히 기록한 원도로서 <청구도>를 제작했다. 그 후 20년간 각종 자료를 수집해 모은 자료서인 『여도비지(輿圖備志)』등의 자료와 <청구도>를 바탕으로 필사본(筆寫本)인 <동여도>를 제작했다. 이어 우리나라에서 가장 세밀한 고지도인 이 <동여도>를 바탕으로 고산자는 60세 때 최종목적인 지도의 대량 유포와 전사(傳寫)의 오류를 막기 위한 목판본 전국지도인 <대동여지도>를 완성했다.

이러한 사실을 안 이우형씨는 우선 <대동여지도>의 할아버지격이자 고산자 자신이 쓴 범례가 기록된 <청구도>와, 지도와는 따로이 비망한 강역표, 국고표, 방위표, 도리표 등을 후일 집대성한 자료인 『여도비지』에 주목했다. 이 작업에서 그는 우선 대강의 이해를 할 수 있었다.

"'산마루와 물줄기는 땅의 근골과 혈맥이다'라는 말에서는 지도 제작의 근본 이념을 알 수 있었죠. 기록된 지명의 정확한 위치는 마지막 글자의 가운데로 하고 여백에 따라 상하 또는 옆으로 적었고, 사방을 12방으로 나누었으며, 읍을 중심으로 겹친 동그라미를 긋고 그 사이를 10리로 간주한다, 높은 산은 포갠 봉우리로 표시하고 나머지는 톱니 모양으로 한다는 등의 대목, 그리고 축척표를 통해 우선 궁금증을 대강 풀 수는 있었습니다. 하지만...."

하지만, 여전히 몇 가지 의문이 남아 있었다. 지도상에서는 매우 중요한 것인 축척과 지점간의 거리가 그 중 하나였다. 학계에서는 그간 <대동여지도>의 축척을 16만분의 1로 추정하고 있었다. 이는 10리는 4km라는 현재의 거리 개념과, 현대지도와 대동여지도의 도상 지점간 거리나 넓이의 비교에 의거한 수치다. 그러나 고산자 당시에도 10리가 4km에 해당한다는 근거는 어디에고 없었다. 해서 그는 <대동여지도>의 축척표에 나타난 백리척과 <대동지지>에 명기된 거리 규정을 참고하여 대동여지도의 10리는 약 5.4km이며 축척은 21만 6천분의 1이 된다는 사실을 밝혀냈다. 86년 여름 그는 자신의 이 추정을 학계에 발표, 주목을 끌었다.

거리 표시에서 좀체로 풀리지 않는 의문은 도로상 10리 단위를 나타낸 점의 간격이 일정하지 않다는 사실이었다.대강 찍다 보니 그렇게 된 것일까.... 그러나 고문서를 통해 고산자에게 느껴지는 지도에 대한 열정의 농도로 보아 고산자가 스스로에게 그런 태만은 절대 용납치 않았을 것 같았다. 그런 믿음으로 <대동여지도>를 세밀히 살펴 나가던 어느날 그는 중요한 차이를 발견했다. 평야지대는 점간의 간격이 2.5cm로서 거의 일정한데 비해 산지, 특히 금강산역에서는 1.5cm로 크게 좁아지고 있었다. 즉 고산자는 단순 수평거리가 아니라 실제 걷는 거리를 도상에 표현했던 것이다.

현대지도와 정확히 일치

도로상의 거리 표시 하나에도 그런 정성을 들였음을 안 이씨는 각 산맥의 흐름도 대강 그린 것이 아니라는 확신을 갖고, 엄청난 인내를 요구하는 작업에 착수했다. 항공촬영을 하여 만든 현대의 지형도와 그 정확성을 비교해 보기로 한 것이다. 그는 우선 국립지리원 발행의 2만 5천분의 1, 혹은 5만분의 1지형도 전국분을 구입해 능선을 하나하나 그린 다음 25만분의 1지형도에 청사진을 떠 옮겼다. 이어 다시 이것을 50만분의 1지형도로 옮기고 대동여지도도 그와 같은 크기로 축소한 후 겹쳐 보았다. 거의 완벽하게 두 지도- 100여년 전에 만든 <대동여지도>와 항공촬영으로 파악한 현대 지도의 능선 모양은 일치하고 있었다. 그는 감격으로 몸을 떨었다.

그러나 이 작업 이후 그에게는 새로운 의문이 떠 올랐다. 현대 지형도에서도 잘 나타나지 않은 능선줄기가 <대동여지도>에는 명확하고도 큰 선으로 나타난 지역이 있다는 점이다. 한남정맥(漢南正脈) 끝부분의 김포평야 일대가 특히 그랬다. 그 밋밋한 논바닥에 무슨 이렇게 굵은 산줄기가 있다는 말인가. 답답증에 자다 말고 일어나, '어디, 고산자 당신의 혼백이라도 있으면 나와 보라'고 외치기도 하던 그는 직접 답사에 나섰다. 김포 평야에 가서 논의 모양을 세심히 살펴 보았다. 얼핏 보기에 거의 수평면인 김포평야였지만, 그 평야를 동서로 나누는 이른바 유역 능선이 분명히 드러나고 있었다. 유역릉을 확인한 순간이 전 작업을 통해 가장 감격적이었다고 그는 돌이킨다.

<대동여지도>를 보면 강줄기가 두 개의 선으로 표현되다가 어느 정도 상류부에 이르면 한 줄로 합쳐진다. 지도제작자에게, 더구나 고산자에게 의미없는 선은 있을 수 없다는 확신 아래 그는 또한 그 의미를 캤다. 강줄기마다 보이는 그 부분들의 공통점을 찾아 보았다. 첫째, 두 선이 합쳐지는 곳의 상류부에서 <대동지지>에 밝혀진 10대 도로와 중요 간로(間路)상의 나루 이름이 발견되지 않았다. 즉, 도선이 올라갈 수 있는 상한점인 것 같았다.

점 하나에도 깊은 뜻 담겨

실제로 확인하기 위해 이우형씨는 낙동강 상류로 가 60여 년 전 사공일을 두 노인을 만나 물었다. (대동여지도)상의 낙동강을 표시한 선이 하나로 합치는 그 지점까지 벼 200섬을 실은 돛배가 운항되었었다는 대답이었다. 그리고 상류에서 흘러 든 나무를 뗏목으로 엮던 곳이라고도 했다. 선이 합해지는 곳은 말하자면 가항점(可航點)-배가 운항될 수 있는 상한점이었던 것이다.

이들 여러 가지의 확인 작업 이후 그는 우리 조상들이 가진 땅에 대해 가졌던 관념을 비로소 확실하게 파악할 수 있었다.

"우리 주변의 딴 나라들을 생각해 보았죠. 중국은 허허벌판이 대부분입니다. 반면 일본은 산은 많되 급사면과 협곡이 대부분이죠. 그러므로 두 나라 모두 삶은 산과 크게 유리된 상태에서 이루어져 왔지요. 하지만, 그리 높지도 낮지도 않은 산들이 꽉 들어차 있는 우리에게 산은 곧 생활의 터전으로 인식이 되어 왔습니다.그리고 그 산에서 나온 물이 우리가 먹을 양식을 키우고, 또 그 물을 우리가 마시고.... 말하자면 땅이 곧 산이고 산이 곧 물이라는 인식으로 우리 조상들은 살아왔기에 <대동여지도>를 비롯한 우리의 고지도는 눈에 잘 보이지도 않는 평야지대의 능선줄기도 큰 물줄기를 나누는 것일 경우 그렇듯 선명하게 표시했던 겁니다."

김포평야 한가운데에 굳이 그렇게 선명한 산줄기를 표시한 것은 그것이 한남정맥의 원줄기로서 한강의 수계를 이루는 중요한 산줄기이기 때문이다. <대동여지도>의 산경(山經) 표현은 네 가지 굵기가 나타난다. 제일 굵은 것은 나라 안의 근골이라 여긴 백두산에서 지리산까지의 대간, 두 번째 굵기는 대간에서 갈라져 나와 큰 강의 울을 이루는 정맥을, 세 번째 굵은 것은 정맥에서 다시 갈라져 나온 산줄기로서 대체로 큰 내를 이룬 맥을, 마지막으로 제일 가는 것은 골을 이루는 작은 산줄기를 표현했다. 이런 구분은 물론 고산자만의 유일한 것이 아니라고 이우형씨는 밝힌다.

"조선시대 우리에게는 하나의 대간과 정간, 그리고 13개의 정맥으로 불리는 산맥들이 있었죠. 그 이름의 기준은 모두 강 이름에서 비롯되었는데, 이미 조선조 이전부터 산맥에 대한 대강의 구분은 우리 조상들은 해왔습니다. 이를 신경준이 『산경표』로 정리했고, 고산자는 또한 이 구분법을 거의 그대로 차용한 것입니다. 즉, 이런 산맥 표현은 어느 개인의 사고가 아니라 누구에게나 자연스레 받아들여진 일반적인 인식이었던 겁니다."

있는 둥 만 둥 한 산자락 하나 너머임에도 '거기, 그런 작물은 안 돼'하는 농부들의 단정적인 말이나 고을 이름만 듣고도 거기 사람들은 여자 쪽이 부지런하다느니 모질다느니 하는 노인들의 말은 그런 산줄기와 수계에 대한 깊은 이해에서 비롯되었을 것이다. 또한 나라를 제대로 다스리기 위한 기본자료로도 <대동여지도>와 같은 자세한 지도는 필수불가결했을 것이다. 이씨는 그런 점에 비추어 보더라도 고산자가 당시에 박해를 받았다는 말은 일제의 의도적인 왜곡이기 쉽다고 주장한다.

"그럴 리가 없었죠. 사료로 보아도 고산자가 박해를 받았다는 기록은 없습니다. 오히려 대원군과 독대를 할 만큼 큰 권력을 가진 인물들이 그를 후원했다는 사료가 여럿 있지요. 고산자가 골방에 숨어서 딸과 함께 어렵게 작업을 했다는 것도 터무니없는 말인 것이, <대동여지도> 전도의 크기가 가로 4미터에 세로 8미터입니다. 어떻게 골방에서 그것을 목각하고 수십 권으로 찍고 하는 일이 가능하다는 말입니까. 그는 말하자면 지리적 지식이 뛰어난 학자이자 편집자로서 전국 각 군과 현으로 기본 도면을 보내 자세한 자료를 받는 등, 중앙의 전폭적인 지원을 받으며 작업을 했던 겁니다."

대량의 정보를 수록해서 읽기가 복잡한 현대지도보다 각지의 수경(水經)을 한결 더 쉽게 읽을 수 있는 등 뛰어난 점이 많은 이 <대동여지도>는 하지만 목각상의 어려움 때문에 <동여도>의 지명을 모두 수록하지 못했다. 이에 이우형씨는 현대 인쇄술을 이용, <동여도>에서 누락된 지명 모두를 <대동여지도>에 옮긴 후 3분의 2로 축소, 35장으로 나누어 발행한 것이다. 어지간한 크기의 벽이면 남한 전역만큼은 한 눈에 알아보게끔 붙일 수 있다.

<대동여지도>3분의 2 축소판을 완성하기까지 그가 겪은 난관은 물론 많았다. <대동여지도>의 기본도로서 현존하는 필사본이 세 벌에 불과한 <동여도>를 규장각, 국사편찬위원회 등으로 찾아가, 워낙 희귀한 것이라 복사도 되지 않아 일일이 손으로 베끼는 등 고역의 연속이었다.

그러나 이제 그는 흥분에 가까운 보람으로 차 있다. 이렇게 <동여도>의 지명까지 옮긴 <대동여지도>는 각종 국학관계의 연구는 물론 앞으로 절실히 필요해질 국지(局地)기상예보 등 나라의 일에도 좋은 기초 자료가 될 것이기 때문이다. 그는 이렇게 말을 맺는다.

되살려 써야 할 지리개념

"우리는 지금까지 일제가 지하자원의 수탈을 위해 세운 태백산맥이니 차령산맥이니 하는 지리 개념을 그대로 사용하고 있습니다. 지질학에서나 필요한 개념일까, 우리 강토를 총체적으로 이해하는 데는 거의 무용지물인 것이죠. 산에서 비롯된 물줄기의 흐름이 바뀌면 기후나 토양도 바뀌며 거기에 기대어 사는 사람의 품성도 바뀌는 것인데, 우리는 어처구니없게도 그 일제의 지리 개념에 의해 무감각해진 체 별 생각없이 마구 파헤치고 있는 겁니다. 우리 조상은 이 땅을 뼈와 피의 흐름을 가진 하나의 살아있는 생명체처럼 여겨왔습니다. 그리고 <대동여지도>는 그런 인식의 구현입니다. 이 <대동여지도>를 통해 잃을 뻔했던, 그 현명했던 땅에 대한 인식을 되찾는 일이 곧 불구가 되어가는 이 강토를 살리는 길입니다."

첫째마당

1. 시작하며

지상의 특정 공간이나 지형물은 고유명사, 즉 지명(地名)을 부여받는 순간 정보전달이 가능한 객체의 자격을 얻는다. "내가 사는 마을" 이라는 표현이 갖는 모호함을, "서울" 이라는 고유명사 한마디가 극복시켜주는 것이다.

지명은 불특정 다수를 대상으로 하는 약속이다. 그러므로 가능한 한 바꾸지 않는 것이 좋을 것이다. 지명이 바뀐다해서 덩달아 지형까지 어떻게 되는 것은 아니겠지만, 그러니까 "한양"을 "서울"로 부른다해서 갑자기 남산이 사라져버리는 것은 아니겠지만, 새 이름에 적응하기까지 적지않은 혼란과 인내를 필요로하기 때문이다.

더 큰 혼란은 이름과 함께 체계(system)까지 바뀌었을 때 올 수 있다. 예를 들어 "전라도와 경상도를 묶어 '전경도'로 통합하겠다" 하는 변화 따위가 그렇다. 그것이 합리적, 전향적 취지에 따른 개선(改善)이라면 물론 수반되는 상당한 불편이라도 감수해야할 것이다. 그러나 전라도와 강원도를 하나의 행정구역으로 한다는 식의 억지, 혹은 다른 불순한 의도에 의한 -대개는 정치적인- 개악(改惡)이라면 그것은 바로 잡혀 마땅한 것이 된다.

지금부터 하고자하는 얘기는 그러한 개악의 경우로 볼 수 있는 현행 '산맥분류개념'에 관한 것이다. 결론부터 얘기하자면 태백, 소백 하는 식의 현행 산맥명칭은 우리 고유의 산줄기 인식에 따라 백두대간, 호남정맥 하는 명칭으로 되돌려져야 한다는 것이다. 그렇게 되어야할 이유와 근거, 그리고 향후의 대안에 대해 역사적 고찰로부터 시작하여 풀어보기로 하자.

2. 예로부터 우리에게는

우리에게는 고유의 지리학이 계승 발전되어 오고 있었다. 그것이 [산경표]에 나타나 있는 대간과 정맥이다. 한 민족이, 생존의 근간인 땅에 대해 아무런 인식 없이 살아왔다면 그것이 오히려 이상한 일이 될 것이다.

대간과 정맥

선조들은 산과 강을 하나의 유기적인 자연구조로 보고, 그 사이에 얽힌 원리를 찾는데 지리학의 근간을 두었다. 1769년 여암 신경준이 펴낸 것으로 되어있는1), [산경표(山經表)]라는 지리서에 나타난 1대간 13정맥은 그러한 노력의 한 결실이다. 물론 산경표 이전에도(16세기 朝鮮方域地圖), 이후에도(19세기 大東輿地圖) 같은 원리를 이용한 지도들은 이어지고 있었다. 그 말은 대간이나 정맥이 어느 개인의 돌출된 아이디어가 아니라, 축적된 지리 인식의 한 표현이었다는 것이다.2)

산 맥

산맥이라는 용어는 일제가 조선 강점을 기정사실화 해가던 무렵인 1903년, 일본인 지리학자 고또분지로(小藤文次郞)의 손에 의해 태어났다. 그는 조선의 지질을 연구하여 [한반도의 지질구조도]라는 것을 발표하였고, 거기에 기초하여 태백산맥, 소백산맥 따위의 산맥 이름이 생겨나게 되었다.

족보로 따지자면 그러므로 대간과 정맥은 우리나라 지리학의 적자(嫡子)인 셈이고, 산맥은 외국 입양아 쯤 된다(이런 얘기를 처음 들었을 때의 충격은 작은 것이 아니었다). 그러나 '산경표의 복권을 위하여!' 라는 구호의 뿌리를 우리는 이와같은 적서(嫡庶)논쟁에서 찾아서는 안될 것이다. 왜냐하면 비록 적자라 하더라도 그가 '무능력자' 라면 모든 권리를 입양아가 계승해 마땅하기 때문이다. 그러나 반대의 경우 - 예를들어 모종의 음모에 의해 호적이 바뀌었고, 게다가 입양된 아이가 집안에 전혀 도움이 안되는 경우 - 라면 사건의 전말을 가려볼 필요가 있다.

요는 '어느것이 우리것이냐' 보다는 '어느것이 우리에게 유용한 것이냐' 하는 점이 중요한데, 이 부분을 분명히 하기위해 우선 입양 과정부터 다시 살펴보기로 하자.

지질구조도

고또가 우리나라 땅을 조사한 것은 1900년 및 1902년 두차례에 걸친 14개월 동안이었다. 한 나라의 지질구조를 당시의 기술수준으로 그만한 기간에 완전하게 조사했다고는 상상할 수 없는 일이다. 그럼에도 불구하고 1903년에 발표된 한 개인의 이 지질학적 연구 성과는, 향후 우리나라 지리학의 기초로 자리잡아 산경표를 대신하여 지리교과서에 들어앉게 되었다.

고또의 연구는 분명 지질학적인 것이었다(근대적 의미의 지리 조사가 시작된 것은 1910년 한일합방 이후의 일이다). 또한 남의 나라 땅을 새로운 방법으로 조사하기에는 충분치 않은 기간에 이루어진 개인적 성과였다. 그럼에도 불구하고 개인의 지질학이 민족의 지리학을 밀어내고 그 자리를 차지하였다.

이 대목에서 눈여겨볼 것은 다음 두가지로 요약된다.

첫째, 지질학적 연구가 선행되었다는 사실이다. 당시의 추세에 의한 학문적 욕구로 볼 수도 있으나, 식민지 지하자원의 수탈을 염두에 둔 우선 사업이었을 가능성도 배제할 수 없다.

둘째, 현실의 지리와 어울리지 않는 지질구조의 성급한 도입에 다른 의도는 없었는가 하는 점이다. 그것이 실수였건 의도적이었건, 지질학이 지리학의 뼈대로 자리잡는 순간부터 우리나라 국토인식의 왜곡, 문화전통의 왜곡, 역사의 왜곡하여 총체적 민족자존심의 왜곡 내지는 상실이 시작되었기 때문이다.

3. 무엇이 다른가

호남정맥과 노령산맥의 차이는 그 이름에만 있는 것이 아니다. 다시말해 "호남정맥이 노령산맥으로 바뀌었다"는 말은 "산줄기는 같은 산줄기인데 이름만 '호남'에서 '노령'으로 바뀌었다"는 뜻이 아니라, "[정맥]으로 표현되는 지리체계 자체가 사라지고, [산맥]으로 표현되는 체계가 도입되었다"는 뜻이다. '호남' '노령' 하는 것은 고유명사이고, [정맥] [산맥] 하는 것은 보통명사인데 그 보통명사들이 정의하는 산줄기가 별개의 것이라는 말이다.

반복하자면 정맥과 산맥은 지리인식의 출발이 다르고, 분류방법이 다르며, 당연히 산줄기에 포함되는 산들도 다르다. 결과적으로 산줄기 이름이 같지 않은 것은 따라서 부수적인 문제가 될 뿐이다.

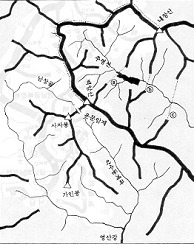

그림1은 산경표에 의거해 산줄기를 나타낸 것이고, 그림2는 고또분지로의 이론에 따라 야쓰쇼에이가 [한국지리]에 실은 산맥지형도인데, 이 두가지의 차이점을 요약하면 다음과 같다.

산경도

1) 땅 위에 실존하는 산과 강에 기초하여 산줄기를 그렸다

2) 따라서 산줄기는 산에서 산으로만 이어지고

3) 실제 지형과 일치하며

4) 지리학적으로 자연스러운 선이다

산맥지형도

1) 땅 속의 지질구조선에 근거하여 땅 위의 산들을 분류하였다.

2) 따라서 산맥선은 도중에 강에 의해 여러차례 끊기고

3) 실제 지형에 일치하지 않으며

4) 인위적으로 가공된, 지질학적인 선이다.

그림1,2>

둘째마당

1. 산의 원리, 물의 원리

일단 산에 올라보자. 좌, 우 양쪽이 다 잘 내려다보이는 곳이 있을 것이다. 그곳이 능선이다. 능선은 산의 양쪽 사면이 만나는 지형인데, 지붕으로 치면 용마루에 해당하는 곳이다. 능선 중에서 가장 높은 곳(솟아 오른 꼭지점)을 산봉우리, 가장 낮은 곳(내려 앉은 꼭지점)을 재(峙)라 한다. [봉우리-능선-재-능선-봉우리-능선...] 하여 길게 뻗어나간 지형을 우리는 그냥 '능선'이라 부르기도하고, 그 규모가 아주 클 때는 산줄기라 하기도 한다. 능선의 형태는 다양하다. 작은 계곡의 합수점을 향해 곧장 떨어지며 짧게 끝나버리는 지능이 있는가하면(보통 '산날'이라 부른다), 땅끝에서 백두산까지, 끊이지 않고 이어지는 큰 규모의 것도 있다.

이번에는 내려가보자. 하산길은 보통 재에서 시작된다. 한 10분 쯤 내려오면 이끼 낀 바위 틈새로 물방울이 똑똑 떨어지는 것을 보게 된다. 계곡이 시작되는 곳이다(그 물길의 발원이다). 계곡은 알기 쉽다. 물 흐르는 곳이 계곡이다. 조금 더 내려가면 옆의 계곡을 합쳐 세력을 더한 물길은 소리가 커지고 너비도 굵어진다. 이윽고 산을 벗어나(실은 더 큰 산줄기 안에 있는 것이지만), 내(川)가 되고 마침내 강을 이룬다.

이제 집에 돌아갈 시간이 되었다. 계곡이 끝나고 내(川)가 시작되는 지점 쯤까지는 대개 다리품을 팔아야 차를 얻어 탈 수 있다. 사람들이 모여살고 길도 제법 뚫려있는 '세상'은 산이 아니라 물가에 자리잡고 있기 때문이다.

방 안에 드러누워 이번 산행에서 보았던 사실들을 정리할 시간이 있으면 좋겠다. 몇가지 규칙이 떠오를 것이다. 일단 그러한 공통적 '사실'들을 나열해 보고, 거기에 얽힌 '원리'를 추론해 가기로 하자.

지리적 사실

1) 능선에는 물이 없다

2) 계곡은 물길 머리에 있는 능선(峙)보다 반드시 더 낮은 곳에서부터 시작한다

3) 두 능선 사이에는 반드시 계곡이 하나 있다. 또한 두 계곡 사이에는 언제나 능선이 하나 있다

4) 물길은 끊기는 법 없이 이어져 흐른다

인문적 사실

1) 능선에는 사람이 살지 않는다

2) 사람은 물가에 산다. 게다가 물길이 커질수록 더 많은 사람들이 모여 산다

<그림3>

사람 사는 이치를 따질 '인문적 사실' 자료는 나중에 써먹기로 하고, 우선 그림3을 보며 '지리적 사실' 부터 조리해 가기로 한다. 그림은 우리나라 진안군 팔공산 부근의 실제 지형을 마루금(능선)과 물길로만 표시한 것이다. 필요한 부분은 자세히 그렸고 그렇지 않은 곳은 생략하기도 했다.

1)과 2)에서,"물길은 능선보다 낮은 곳에서 시작한다"는 말은 "능선에는 물이 없다"는 말과 결국 같다. 덧붙이자면, 물의 원천은 산이라는 사실, 즉 산은 물길의 젖줄이라는 사실을 기억하자. 계곡에서, 강에서 하루 종일 흘러다니는 물방울 하나 하나는 모두 산에서 스며 나온 것들이다.

중요한 것은 3)이다. ― 여기서 알 수 있는 것은 능선과 계곡이 1:1 대응하여 톱니바퀴처럼 물려 있다는 사실이다. 이 상황을 확실히 이해하기 위해 A지역만 떼어 마루금 따로, 물길 따로 그려 보았다. [그림3-가]에서, 빈 자리에 물이 흐르는 것을 느낄 수만 있다면 성공이다. 그렇다면, [그림3-나]의 빈 자리에는, 산들이 솟아 뻗어가는 모양이 어렵지 않게 읽혀질 것이다. 그런 식으로 두 그림을 번갈아 보는 동안 떠오르는 것이 있다면?

사진과 네거티브 필름! 그렇다. 능선과 계곡은 '네거티브 필름과 사진'처럼 뗄 수 없는, 역상(逆像)구조의 관계이다. 맞물려 돌아가는 톱니바퀴 관계이다. 지리 인식의 모든 원리는 이 사실에서부터 출발한다. 음과 양의 차이는 있을망정 맞물린 산과 강의 '나무모양 구조' 만큼은 똑같은 것이다. 필름을 보면 인화될 사진을 짐작할 수 있듯, 강줄기를 보면 산줄기의 흐름을 짐작 할 수 있다는, 그 사실을 함축적으로 표현한 말이 바로 "강이 흐르듯 산도 흐른다" 는 정의(定義)이다.

4)에서 강은 끊기지 않고 이어져 흐른다고 했다. 그렇다면 그 강(江)이라는 필름을 인화한 사진 격인 산에도 대응하는 흐름이 있어야하지 않을까? 눈에 보이지 않을 뿐, 그것은 사실일 것이다. 다만 일정하게 내려 흐르는 江과는 달리, 오르락 내리락 하기 때문에(그래도 크게 보면 일관되게 오르고 있다) 얼핏 그 맥을 알아채기 어려울 뿐일 것이다.

'지리적 사실' 1) 4)는 산을 이해하려면 강을 보면 된다는 사실을 알려준다. 강줄기를 분류하고 나면 산줄기는 저절로 나뉜다는 사실도 가르쳐준다. 지리 공부에 있어 강이 제공하는 두가지 이점은 '흐르는 방향이 눈에 보인다'는 것과 '그 줄기 또한 눈에 보인다'는 것이다

상추막이골에서 종이배를 띄워 보라. 임하 쯤 흘러 내려가던 종이배가 고중대 계곡으로 거슬러 올라가는 경우를 볼 수 있겠는가? 결코 없다. 강은 그처럼 흐름과 줄기가 눈에 보인다. 따라서 물길을 파악하는 일, 결과적으로 산줄기를 아는 일은 이제 시간 문제일 뿐이다.

2. 강은 흐른다

하나의 강을 이루는 물줄기는 수백, 수천이다. 이 물줄기들은 제각기 독립된 시작점을 갖고 있고, 그것들 하나하나가 강의 수원이 된다. 넓은 의미로 보자면 이들 모두를 발원지라 해야겠으나, 통일된 기준을 위하여 지리학에서는 다음과 같이 정의하고 있다.

발원 : 수백,수천 되는 강의 시작점 중에서, 하구로부터 물길을 거슬러 올라가며 잰 거리(직선거리가 아니다)가 가장 긴 시작점을 특별히 그 강의 발원(發源)이라 한다. 발원은 신비감을 조장하는 상징성 역할 뿐 아니라, 지리학에서 강을 얘기할 때 '하구'와 함께 기준점 노릇을 한다.

본류와 지류 : 발원지에서 하구에 이르는, 가장 긴 하나의 물줄기를 그 강의 '본류'로 삼고 강 이름을 그 줄기에 부여한다3). 그 외의 곁가지는 '지류'라 하여 별도의 이름이 붙는데, 그림3의 '오수천' '요천' 따위가 그것으로 모두 섬진강의 지류이다.

강의 길이 : 흔히 '강의 길이' 라고 하는 것은 본류의 길이를 말한다. 섬진강의 예로 보면, 발원지인 상추막이골에서 띄운 종이배가 하구인 광양군 망덕리까지 흘러내려간 거리 212Km가 강의 길이에 해당한다. 따라서 '강의 길이'에는 지류의 길이들이 포함되지 않는다. '지류의 길이'에 또한 더 작은 곁가지들의 길이가 포함되지 않음은 물론이다.

유역면적 : 강의 세력을 비교할 때 '길이'로 따지는 것은 불합리하다(높이는 같더라도 대나무와 느티나무가 차지하는 공간을 상상해보라). 이 때 필요한 것이 유역면적이다. 유역면적이란 지류를 포함한 그 강의 모든 물줄기를 에워싼 지역의 넓이를 말한다. 간단히 말해, [분수계(分水界)에 의해 둘러싸인 면적]이다. 분수계/ 그 이야기는 잠시 후에 나온다.

|

하구(河口) : 강이 끝나면서 바다와 만나는지점. 크게보면 이것이 강본류의 합수점에 해당한다. |

|

합 수 점 : 강의 지류가 본류와 만나는 지점. 합수점은 따라서 육지에 있다. |

결과적으로 강의 성격규정에 있어 가장 중요한 잣대는 '하구'이다.

하구에 관해서는 두가지 중요한 원칙이 있는데

첫째, 하나의 강은 하나의 하구를 갖는다(하구가 다른 강은 별도의 독립된 물줄기이다) : 결국 섬진강과 금강 물길들은 섞이는 법이 없다.

둘째, 본류와 지류를 구분하는 잣대 또한 그 길이나 세력이 아니라, 하구의 유무에 있다 : 본류는 하구를 갖고 있는 반면, 지류는 합수점을 갖고 있다. 길이 126km의 보성강이 섬진강의 지류임에 반해, 길이 45km의 동진강은 당당한 본류인 것이다4) .

3. 산도 흐른다

|

마루금 : 지도상에, 능선을 따라 그은 선. 즉 능선의 지도상 표시.그림에서 굵은 선으로 그려진 것들이마루금이다. 일본의 독도법 책을 베낀 어떤 이는'지성선(凸線)'이라 했는데, 말맛이 마땅치 않아 저자가 제안하고 산악인들과의 합의를 거쳐 사용하는 용어이다 |

그림3을 다시 보자. 어떤 능선(마루금)은 길게 뻗어 가는 반면, 어떤 것은 짧게 끝난다. 공통점은 그 끝이 두 계곡의 합수 지점에 막혀 있다는 사실이다. 정리하자면 "능선은 양쪽에 거느린 두 계곡의 합수 지점에서 끝난다" 이다.

위에서 알기 쉽게 '끝난다'고 표현했지만 산도 흐른다는 사실, 그리고 산과 강은 역상구조라는 사실까지 감안한다면, 능선은 두 계곡의 합수 지점으로부터 '시작하여', 더 큰 줄기의 능선으로 '흘러 올라간다'는 표현이 맞을 것이다.

어쨌거나 능선의 이런 성질을 산줄기 분류에 응용하자면 다음 두가지 사실이 정리 된다.

첫째, 양쪽에 큰 계곡을 거느린 능선일수록 길게 뻗어간다(그림3의 ㉮와 ㉯ 비교)

둘째, 하구가 서로 다른, 독립된 강을 가르는 산줄기는 끊기지 않고 바다까지 계속된다.

그림3에서 굵게 그려진, 호남정맥이라 표시된 산줄기는 왼쪽에 섬진강 오른쪽에 금강을 두고 있다. 산줄기가 양쪽 물길의 여러 시작점들을 가르고 있음을(동시에 물을 공급하는 젖줄 노릇도 하고 있음을) 확연히 볼 수 있다. 하구가 다른 두 강의 물줄기는 결코 섞이는 법이 없다 했으니, 섞이지 않도록 가르고 있는 선이 반드시 존재해야하는 것이다. 이런 원리를 가리켜 선조들은 다음과 같이 말씀하셨으니―

산은 물을 가르고, 물은 산을 건너지 않는다 (山自分水嶺)

'山自分水嶺!'― 이것이야말로 산경표 원리의 시작이요 끝이다. 대간 정맥분류의 발상이자 완결이다. 위의 표현은 의역을 시도해 본 것이지만, 말 그대로 옮겨보자면 "산은 스스로 분수령이 된다" 이다. 산이 물을 가르고 있으니 물이 산을 넘어가지 못함은 당연한 일, 양쪽 물줄기의 젖줄이면서 울타리이기도한 그 선이야말로 두 물줄기의 분수령(分水嶺)인 것이다.

호남 지방의 큰 물길과 산줄기들을 그림4에 그려 보았다. 동진강, 영산강, 탐진강, 섬진강들의 독립된 하구가 보인다(그림에 하구는 나타나있지 않지만 금강, 낙동강도 독립된 물줄기이다). 여러 산줄기 중에서 이 강들의 경계가 되는 것들은 바다에 이르도록 끊기지 않고 뻗어가고 있다. 합수지점에서 끝나버리는 지맥과는 크기 면에서도 확실히 다르다. 이름하여 대간(大幹) 정맥(正脈)이라 하는 것이다.

그림4>

그러고 나니 ㉮㉯㉰ 지역이 시끄럽다. 바다로 곧장 흘러드는 여러 작은 개울들이 저마다 "우리도 독립된 하구를 갖고 있으므로 그 격으로 보자면 섬진강, 낙동강과 같다" 하며 떠드는 것이다. 그러나 그것들은 얘기거리가 안될만큼 규모가 작다. 따라서 이들을 에워싸는 산줄기는 무시하기로 산경표는 마음 먹었다.

독립된 강을 가르는 분수령이더라도 그 강의 규모가 어느 정도 되어야한다는 것이다. 그림4를 보더라도 강을 나누는 여러 산줄기 중에서 이름이 붙은 것은 백두대간과 금남정맥 ,호남정맥 뿐이다. 영산강 동진강조차 산줄기 분류 대상에서 탈락한 것이다.

그리하여 산경표가 정리하고 있는 우리나라의 산줄기는 대간 1개, 정간 1개, 정맥 13개하여 총 15개이다. 그 분류체계를 정의 하는 강들은 모두 10개인데, 길이 내지 유역면적상의 우리나라 10대강이 빠지지 않고 고스란히 포함되어 있다. 조선시대 지리 인식의 수준을 짐작하게 하는 대목으로, 그 강 이름 10개를 유역면적 순으로 써보면 다음과 같다(괄호 안은 강의 길이이다).

|

1.압록강(790km), 2.한강(514km), 3.낙동강(525km), 4.대동강(439km), 5.두만강(521km), |

'산, 능선, 산줄기, 분수령' 모두 결과적으로 비슷한 의미를 지니는 말들이다. 다만 분수계(分水界)의 뜻은 조금 한정되어 있다. 분수계는 하나의 강을 완전하게 에두른, 울타리 전체를 뜻한다. 그림에서 '.....'표시된 경계선이 섬진강의 울타리 즉 분수계인데, 여기에는 백두대간의 일부, 호남정맥, 그리고 ⓐ ⓑ 지맥이 포함되어 있다. 분수계란 결국 분수령의 집합에 다름 아닌 셈이다.

분수계로 둘러싸인 내부를 그 강의 수계(水界, 혹은 水域)로 삼고, 그 면적을 강의 '유역면적'이라 한다. 유역면적은 강의 세력을 반영한다. 그러나 분수계가 갖는 더 큰 의미는 그것이 사람 사는 일에 울타리 노릇까지 한다는 사실이다. 하나의 수역 안에서라면 어떻게 하든지 산을 넘지 않고 서로 왕래할 수 있겠다. 그러나 일단 분수계 밖으로 나가자면, 그러니까 다른 수역으로 일 보러 가자면 산을 넘지 않을 방법이 없다. 교통이 불편하던 시절, 운송 수단을 전적으로 다리품에 의존하던 시절에 이 분수계라는 울타리가 의미하는 '벽'이 얼마나 높았을까 하는 것은 미루어 짐작할 수 있다. 이에 대한 이야기는 나중에 더 하기로 하자. 면적 계산 할 때를 제외하고는, 대간, 정맥이 결국 분수계의 의미이므로 앞으로는 구별하지 않고 쓰겠다.

4. 이땅의 산줄기를 그려보면

지리 공부는 이제 졸업할 때가 되었다. 마지막으로 산경표의 원리에 절대성을 부여하기 위해, 그럼으로써 여타 개념과의 차별성을 검증하기 위해 '山自分水嶺'에서 파생되는 이치 한가지만 더 살펴보기로 하겠다. 그것은 다음과 같다.

하나의 산에서 물을 건너지 않고 다른 산으로 가는 길은 반드시 있고, 그 길은 오직 하나 뿐이다.

'물을 건너지 않는다'는 말은 결국 능선길을 밟아 나간다는 뜻이다. 내장산 일대(그림4의 A지역)를 자세히 그린 그림5를 보며 위 사실을 검토해 보자. 편의상 반증법(反證法)으로 풀어 가겠다.

그림5

"길은 오직 하나 뿐이다" 라는 논리 : 내장산에서 백암산 가는 길은 그림의 점선이 유일한 것이다. 또 다른 길이 있는 경우란 내장산 남쪽 지능 중 하나와 백암산 북쪽 지능 중 하나가 연결되어 있는 일을 말한다(ⓐ 혹은ⓑ 혹은ⓒ). 그렇게 된다면 능선에 에워싸여 갇힌 추령천 물들은 다 어디로 가나? 거대한 자연호수를 이뤄 지하로 흘러드나? 우리나라에 이런 지형은 없다5). 따라서 길은 오직 하나 뿐이다.

"길은 반드시 있고" 라는 논리 : 위와는 반대의 경우이다. 사자봉에서 내장산 가는 길이 '없으려면' 남창골 과 약수동계곡이 만나야 한다. 즉 운문암재가 물길로 되어야 한다. 사자봉, 가인봉 일대가 거대한 섬이 되는 것이다. 반대 방향으로 흐르는 두 물길에 갇힌, 그러한 섬 지형은 있을 수 없다6). 따라서 길은 반드시 있다.

이로써 계룡산에서 금정산 가는 길은 오직 하나, 설악에서 땅끝 가는 길 또한 오직 하나라는 사실이 증명되었다. 게다가 나라 안의 어떤 산에서 출발하더라도 백두산에 도달할 수 있다는 사실도 알게 되었다. "두 점을 잇는 선은 하나 뿐"이라는 이 원칙은 이어서 다음과 같은 결과로 이어진다.

산줄기 그림은 누구나 그릴 수 있다. 또한 누가 그리더라도 그 결과는 같다.

그것은 산줄기 그림이 '실제 눈에 보이는' 산과 강을 대상으로 했기 때문에, 또한 거기에 일관된 원칙을 적용시키고 있기에 가능한 일이다. 그에 반해 지질구조선은 전문가가 그려주면 그런가보다 할 수 밖에 없는 성질의 것이다. 게다가 의견이 다른 전문가가 각각의 그림을 내놓더라도 어찌 해볼 방법이 없는 것이기도 하다7). 그러한 어려움은 지질구조라는것이 '눈에 보이지 않는' 땅 속의 일에 대한 이론이기에 발생하는 것이다.

자, 이제 우리도 5만분의1 지도를 사자. 그리고 마루금을 긋자. 어디서 자주 보던 그림 아닌가? 흔히 등산잡지에서 보아왔던 개념도(그림3, 그림5 따위)와 같은 모양 아닌가? 산경도라는게 기껏 [등산 개념도]에 불과한 것이라고? 그렇다. 전국 모든 지역의 개념도를 하나로 잇댄 산줄기 그림과 산경도는 본질적으로 같다. 다만 여러 산줄기 중 어느 것이 크고 중요한 줄기인가를 가려 강조해서 그렸고, 거기에 이름을 덧붙였을 뿐이다.

위의 그림6이 바로 그 산경도이다(그 옆의 작은 그림은 옛날식 표현법이다). 그것은 또한 수계도(水界圖)이기도 하고, 우리나라 실제 지형의 '축소 복사' 그림이기도 한 것이다(그에 비하면 산맥지형도는 '임의 작도' 그림이라 할 수 있다).

반복하건대 산경도는 우리나라 '실제' 지형의 축소 복사이고, 따라서 그림 자체는 누가 그리더라도 같아야하는 것이다. 다만 어느 줄기를 큰 줄기로 볼 것이냐, 혹은 그것들에 어떤 이름을 줄 것이냐 하는 부분에서의 견해 차이는 있을 수 있다. 그 견해 차이에 관한 언급은 조금 후로 미루고, 우선은 [산경표]가 제시하고 있는 산줄기 분류법부터 파악해 나가기로하자.

5. 1대간 1정간 13정맥

그림을 보면 백두산에서 지리산에 이르는, 굵게 표시된 산줄기가 우선 눈에 띈다. '백두'라는 이름에 '대간(大幹)'이라는 격(格)을 주어 여느 정맥들과는 조금 다르게 쳤다. 그러니까 이 산줄기를 우리나라 모든 산줄기의 기둥으로 삼은 것이다.

실제로 '백두대간'에는 나라 안에서 높고 험한 산들이 대부분 포함되어 있다. 산세로만 보아도 기둥의 자격이 충분히 있는 것이다8). 백두대간은 나라를 동서로 양분하며, 동쪽 물길과 서쪽 물길이 서로 섞이지 않는다는 지리적 사실을 아울러 일깨워 주기도 한다.

이번에는 조금 가늘게 표시된 줄기들을 보자. 대간에서 갈래쳐 나온 산줄기는 모두 14개인데(1정간 13정맥), 이것들은 우리나라 열개의 큰 강을 각각 구획하는 울타리들이다. 그런 연유로 해서 정맥의 '이름' 또한 에워싸고 있는 물길에서 따온 것이 대부분임을 알 수 있다.

정맥은 강의 울타리, 즉 분수령이라 했다. 어느 정맥에 서거나 내려다 보이는 좌,우 물길은 별개의 강이라는 뜻이다. 그러므로 정맥에서 오물을 버리려면 어느 강을 더럽힐까를 먼저 결정한 후에 행동으로 옮기는 것이 타당할 일이겠다.

하나의 강을 온전히 에두른 분수계를 그리자면 대개 하나 혹은 두개의 정맥에다 백두대간의 일부를 필요로 한다. 예를들어 '낙동강 수계'라 하면 {낙동정맥 ― 태백산에서 지리산에 이르는 백두대간의 일부 ― 낙남정맥} 으로 둘러싸인 지역을 말한다. '수계(水域, 流域)'라는 말에는 그 안의 물이란 물은 모조리 모여 한군데 하구로 흘러든다는 의미와, 수역 내에서는 어떻게 하던지 산을 넘지않고도 이동이 가능하다는 의미가 아울러 포함되어 있다.

그리하여 우리나라의 15개 산줄기와, 그 분류의 기본이 되는 10개 큰 강의 분수계를 적어 복습해보자면 다음과 같다9).

|

15개 산줄기 |

10개 江 및 그 분수계 |

|

백두대간 |

두만강 : 장백정간, 백두대간 압록강 : 청북정맥, 백두대간 |

이제 더 언급할 것이 없을만큼 산경표의 원리는 단순 명쾌하다. 몇가지 이견(異見), 특히 갈래 정하기나 이름붙이기 과정에서의 다른 생각들에 대해 부연하는 것을 끝으로 산경표 공부를 마치기로 한다.

몇가지 문제점들

겹칩부분 : '금남호남정맥'은 금남정맥 및 호남정맥을 백두대간과 연결해주는 다리 역할을 하고 있다. 이것을 독립된 산줄기로 보아 13정맥으로 셈하는 것이 아직까지는 산경표 해석상의 통례이다. 그러나 해서정맥 및 임진북예성남정맥 지역에서는 두 정맥의 겹침 부분(두류산→화개산)에 별도의 정맥 이름이 없다. 이에 근거하여 '금남호남정맥' 또한 독립된 산줄기로 볼 것이 아니라 금남정맥이기도하고 호남정맥이기도 하는, 다시말해 단순한 '겹침부분'으로 해석하자는 의견이 대두되고 있다.([사람과산] 90년 11월호 41쪽). 위 두 의견을 알기 쉽게 표현하자면 다음과 같다.

독립된 산줄기로 보는경우 단순한 겹침부분으로 보는경우

금남호남정맥 : 영취산→ 주화산 없음

금남정맥 : 주화산→ 계룡산→ 영취산→ 주화산→ 계룡산

호남정맥 : 주화산→ 무등산→ 영취산→ 주화산→ 무등산

산경표의 취지에 비추어 이것은 고려해 볼만한 견해이다. 예를들어, 20쪽의 표에서 괄호 부분을 빼더라도 의미 전달에는 전혀 하자가 없을 뿐 아니라 단순하기 때문에 오히려 눈에 잘 들어온다. 그리하여 같은 경우인 '한남금북정맥'까지 뺀다면 정맥은 11개로 줄어들게 될 것이다.

약간 다른 얘기지만, '겹침부분'의 취지를 제대로 살리자면 '임진북예성남정맥'의 시작은 현재지명 두류산으로 보는 것이 또한 타당할 것이다(산경표는 현재지명 화개산을 시작으로 삼고 있다)

정맥과 정간 : 조선광문회 본 산경표에 표시된 '정간(正幹)'은 장백정간 1개 뿐이다. 그러나 원전 격인 [여지편람(輿地便覽)]의 산경표를 보면 '낙남정맥' 또한 '낙남정간'으로 표시되어 있다고 한다. 분류법이나 체계(system)는 단순한 것이 가장 좋은 것이라는 사실에 비추어 볼때, 아직까지는 '정간'이 따로 존재해야하는 이유를 명쾌하게 설명해드릴 수가 없다. 크게보아 '정맥=정간'으로 간주해도 무리는 없으므로 일단은 그렇게 쓰기로 하겠다.

빠진 부분 : 세력은 작지 않으나 지류를 구획하는 산줄기라는 이유 때문에 '정맥' 감투가 없는 산줄기들, 예를들어 낭림산에서 북으로 뻗는 줄기, 오대산에서 시작하여 북한강과 남한강을 가르는 줄기 따위를 어떻게 대접하느냐 하는 문제이다.

또한 본류를 구획하는 산줄기이기는 하되 그 구획하는 강의 규모가 작다는 이유 때문에 빠진 경우, 즉 영산강의 북쪽 및 남쪽 울타리들 역시 산줄기로써의 어느 정도 규모를 갖추고 있으므로 적당한 대접이 필요할 것으로 보인다. 그러므로 이들에게도 기맥(岐脈) 혹은 지맥(支脈) 따위 적당한 격(格)과 함께, '영산북''영산남' 등의 이름을 붙여주는 것이 자세한 지리연구 및 전달에 도움이 될 듯하다.

전달상의 문제를 조금 더 고려한다면, 백두대간 만큼은 의미 있는 구역별로 세분하여 각각의 별칭을 함께 사용하면 편리할 듯하다. 예를 들어 '태백산→속리산' 부분은 '백두대간 중원구간' 하고 부른다는 따위이다.

줄기의 방향 : 어떤 정맥을 보면 그 끝이 강의 하구가 아니라, 본류와 작은 지류 사이의 합수지점을 향하고 있는 것이 있다. 예를들어 금남정맥이 그러한데, 아마도 서해안 평야지대 때문에 현저하게 차이가 나는 산세를 감안하여 크게 왜곡되지 않는 범위 내에서 산세가 큰 줄기를 따라간 것으로 생각된다. 이 경우 원칙에 벗어나더라도 산경표대로 따를 것이냐, 아니면 산줄기 방향만은 엄격하게 바로잡고(금남정맥의 경우라면, 운장산 부근에서 계룡산을 향하지 않고 서해로 빠진다) 남는 산줄기는 별도의 기맥으로 처리할 것이냐는 여러 연구가의 의견 집약이 필요한 대목이다.

부분적 오류 : 산경표를 들여다보고 있노라면 부분적 오류가 가끔 눈에 띈다. 예를 들어 호남정맥 부분에서는 '금남호남정맥'에서의 분기점 문제, 정맥에 포함될 수 없는 산들이 정맥으로 표기된 경우 따위의 잘못이 보인다. 그 외에 이수(里數)나 방향 표기까지 따진다면 헷갈리는 대목은 더욱 많아질 것이다. 그 중에는 진짜 오류도 있겠지만, 단순히 옛 지명과 현 지명의 해석 차이 때문에 잘못된 것으로 보이는 경우도 있겠다. 강조하고 싶은 것은 그러한 부분적 오류(?)에도 불구하고 산줄기의 대세 만큼은 정확하게 제 갈 길 대로 가고 있다는 사실이다.

현재 해석되고 있는 산경표에는 이와같이 해결되어야할 몇가지 논란거리가 남아있다. 논란거리는 그 성격상 두가지 종류로 나뉘는데, 하나는 당시의 측량 기술 수준의 한계에 따른 '잘못'으로 마땅히 고쳐져야 할 것들이고, 또 하나는 해석상의 차이 또는 견해 차이에 기인한 '혼란'으로 적당한 논의 후에 통일되어야 할 것들이다.

어쨌거나 이러한 것들은 부수적 문제에 불과하다는 생각이다. 왜냐하면 아무리 낮춰 잡더라도 이러한 논란거리들이 산경표가 이 땅을 보는 눈, 즉 산줄기 분류법의 본래 취지를 훼손할 수는 없다고 믿어지기 때문이다.

백 두 산 약간 건조한 얘기 같지만 지리학적으로 보더라도 그만한 대접에는 근거가 있다는 생각이다. 왜냐하면 백두산이야말로 우리나라가 섬이 아니라는 유일한 증거이기 때문이다. 백두산 이야말로 한반도를 대륙과 연결하고 있는 유일한 지점이기 때문이다 (고백하건데 글쓴이에게는 압록강, 두만강을 천지에서 발원하는 강으로 잘못 알고 있었던 시절이 있었다. 그러니까 엄밀히 따져 우리나라는 섬이 아니겠느냐고 우겼던 시절이 있었다. 그러나 천지는 순수한 호수일 뿐이다. 두 강의 발원지는 모두 천지 한참 아래에 따로 존재한다).

백두산은 우리 민족에 있어 좀 특별한 산이었다. 단군(檀君) 탄강(誕降)의 설화로부터 시작해, 언제나 크고 높으며 성스러운 산이었다. 이중환은 [택리지]에서 이를 '나라의 빛나는 양산(陽傘)'으로 표현하기도 했다. 어느 옛 지도를 보더라도 백두산만큼은 그 모양이 좀 특별하게 그려져 있다. 백두산이 누리는 이런 '특별한' 대접이 단순히 상징적인 신성(神聖)에서 유래한, 감정적 경외가 그 전부였을까?

그러한 사실을 염두에 두고 그림6을 찬찬히 보고 있으면 우리나라의 모든 산과 산줄기 들이 백두산에 매달려 있다는 느낌을 받게 된다. 고산자 김정호가 썼던, '백두산은 조선 산줄기의 근원' 이라는 표현은 따라서 지리학적 접근에 의한 사실적 서술이라고 보아야 할 것이다.

이와 같이 백두산 중심의 시각으로 보자면, 또한 강과 산의 역상관계까지 (강과 산은 반대 방향으로 흐른다!) 고려해 말하자면, "정맥은 대간에서 가지 쳐 내려간다"는 표현보다는 "하구에서 몸을 일으킨 정맥이 대간으로 합맥하며, 마침내 백두산으로 흘러 올라간다"는 표현이 더 어울릴 것이다

셋째마당

1. 산과강이 인간에게 부여하는 의미

사람 살아가는데 없어서는 않될 것이 물과 공기 그리고 땅이다. 그 셋 중 공기는 히말라야 꼭대기 아닌 한 어디에서나 공평하다. 다시말해 공기는 상수(常數)의 조건이므로, 인간 삶의 형태를 규정하는 외부 환경 변수(變數)는 물과 땅, 두 가지로 압축된다. 지형, 즉 산과 강이 인간 생활에 미치는 영향을 알아보기위해 10쪽에서 관찰해 두었던 '인문적 사실'을 꺼내 보았다.

인문적 사실

1) 능선에는 사람이 살지 않는다

2) 사람은 물가에서 산다. 게다가 물길이 커질수록 더 많은 사람이 모여산다.

능선에는 왜 사람이 살지 않을까? 물이 없기 때문이다. 물가에 살더라도 왜 하류 쪽에 더 많이 모여 살까? 지어 먹을 땅이 넓고 평평하기 때문이다. 게다가 이동이 편리한 곳이기 때문이다.

강은 '정착'과 '이동'이라는, 인간 속성의 두 가지 과제를 동시에 해결해 준다. 정착에 필요한 물을 품고 있을 뿐 아니라, 이동에 필요한 교통 수단을 제공한다. 우선은 강 자체가 수로(水路) 즉 '길'이었고, 육지의 길이라 하더라도 거의가 강줄기를 따라 날 수 밖에 없었다. 토목 기술이 보잘것 없었던 옛날로 거슬러 올라갈수록, 그러한 길이 '산을 피하고 강을 따르는' 경향은 더욱 뚜렷했을 터이다. 그것은 별도의 반증을 필요로 하지않는, 당연한 사실이다.

인류 문명의 발상지는 모두 큰 강 주위에서 태동했다. 그것은 세계사 첫장에서 배웠던 상식이다. 강이야말로 인간 문화를 총체적으로 반영하는 '거울'인 것이다.

그에 비하면 산은 장애물이었다. 정착이 불가능한 곳일 뿐 아니라, 이동에도 걸림돌이었다. 이러한 특성은 역설적으로 산 또한 인간의 문화 형태를 결정하는 요소라는 말이 된다. 강 하고는 정 반대 의미의 '거울'인 것이다.

그림을 보자. 금강, 낙동강, 섬진강하여 세 강이 나뉘는 지역이다. 해발 600 미터 고지대인 지지리(知止里)는 섬진강 지류인 요천의 발원지인데, 직선거리로 따져 장수읍이 8km, 함양읍 15km이고, 남원은 25km 쯤 떨어져 있다.

그림7>

문제 하나 풀자. "지지리 사람들은 나들이 갈 때 주로 어디로 갈까?"

눈치채셨겠지만 답은 "남원"이다. 가장 멀리 떨어져 있음에도, 그래서 "남원 100리길" 해가면서도 주민들은 남원의 생활권으로 산다10). 까닭이야 물론 남원 가는 길에는 재(峙)가, 다시말해 넘어야할 산이 없기 때문이다. 물길 흐르는 대로 걷기만 하면 되기 때문이다.

함양 쪽을 보면 높이 750미터의 중고개재가, 장수 방향에는 어치재, 밀목재 하여 그만한 높이의 장벽이 두개나 버티고 있다. 결국 거리상으로 가장 가까운 장수읍이 산과 강의 이치에 따라 가장 '먼' 동네로 간주되는 것이다.

강은 사람을 흐르게 하고, 산은 가둔다. 강이 동질성을 품는 동안, 산은 이질성을 키운다. 이 땅의 역사와 문화를 이해하고자 할때, 산과 강을 보는 눈부터 가다듬어야하는 이유는 거기에 있다.

'동질성'의 확보에 직접교류라는 전제 조건이 꼭 필요한건 아니다. 같은 물길을 공유하고 있다는 사실이면 충분하다. 예를들어 지지리와 사암리 주민들은 서로 내왕하는 일이 잦지 않더라도 같은 말과 음식 맛을 가질 수 있다. 왜냐하면 그이들은 요천이라는 이름의 같은 물을 먹고 살며, 멀리는 남원 가까이는 번암이라는 공통분모를 갖고 있기 때문이다. 남원은 요천 물가에 사는 주민들의 다양한 문화가 들어오고, 그것이 하나 되어 퍼져나가는 중심지인 셈인데, 따지고 보면 그러한 수렴작용은 남원의 힘이 아니라 요천이라는 물길의 힘으로 봐야 한다.

요천 동네이지만 덕산리는 장수읍에 기대어 산다는 따위, 부분적인 예외는 있을 수 있다. 사암리까지의 물길이 어찌나 구절양장이던지 밀목재 하나 넘어 장수 가는 편이 훨씬 수월하기 때문이다. 그러나 수백가구 되는 아파트 단지에서 몇몇 가구가 뒷 담장 쪽문을 통해 골목 가게와 거래한다고해서 아파트 상권이 그쪽이라고 말할 수는 없을 것이다11).

시야를 조금 넓혀 보자. 요천 사람들은 오수천 사람들과 동질성을 띄리라는 사실, 그에 비해 거리는 가깝지만, 함양이나 장수 사람들과의 간극은 작지 않을 것이라는 사실 또한 짐작 가능하다. 섬진강과 낙동강, 섬진강과 금강의 물길이 만나는 일은 없기 때문이다.

강조하건데 그것이 "요천 사람들은 낙동강 금강 사람들과 교류하는 일이 없다"는 것을 의미하지는 않는다. 그들 역시 정맥 대간을 넘나들며 교류를 하기는 한다. 다만 그 교류의 결과로 생긴 부분적 문화를 담아내고, 그것을 다시 공통의 문화로 연마하여 나눠줄 구심점을 갖고 있지 않다는 말이다. 반복하자면, 공통의 문화가 배양될 통로를 갖고 있지 않다는 의미이다.

이야기는 산줄기로 돌아와도 마찬가지이다. 강이 동질성을 품는 동안, 산은 이질성을 키운다 했다. 이 경우 이질성의 크기는 산줄기의 크고 높음에 비례할 것이다. 그러나 보다 중요한 점은, 특정 산줄기가 물길을 완전히 차단하는 것이냐 아니냐 하는데 있다. 다시 말해 끊기지 않고 바다까지 뻗어있는 산줄기라야 '이질성'을 논할 자격이 있다. 왜냐하면 문화의 동질성이란 - 몇번 강조했지만 - 직접교류 여부 보다는, 그 교류의 결과를 재분배해줄 공통의 물길을 갖고 있느냐하는 사실에 더 크게 좌우되기 때문이다.

머리가 아프면 그림을 보자. 요천 주민들이 오수천 사람들과 실제로 내왕하는 통로는 물길이 아니라 ㉮능선의 여러 재들이다. 아무리 물길이 편하다기로서니, 대성리 사람치고 남원지나 곡성 순창까지 내려갔다가 임실 오수로 거슬러 올라오는 이 많지 않을 터이므로 그렇다 (요천과 오수천의 합수 지역은 그림7에 나타나 있지 않다).

이 대목에서, ㉮능선이 엄청나게 높고 험하여 도저히 사람이 넘나들 수 없는 상태라고 가정해보자. 말하자면 대성리와 오수는 직접 교류가 불가능한 여건에 놓여있다는 가정이다. 그렇게되면 두 지역은 동질성을 상실하게 될까? 약간의 영향은 있겠지만 동질성의 대부분은 훼손되지 않을 것이다. 직접 교류가 불가능하더라도 남원, 곡성, 순창, 임실 해서 서로의 문화를 전해줄 매개 즉 물길만은 여전히 공유하고 있기 때문이다. 다시말해 ㉮능선이 물길을 완전히 차단하지 못하는 한, 높고 험한 것은 부수적인 장애일 뿐이라는 것이다.

이제 결론을 추스려보자. 정맥과 대간은 물길의 경계임과 동시에, 문화적 이질성을 구획하는 울타리이기도 하다. 그것은 높이나 험준함에 상관 없는 일이다. 정맥보다 높고 험한 지맥이 설사 있더라도(실제로 그런 경우는 별로 없지만) 그 영향력은 정맥에 미치지 못한다12). 그러므로 심하게 말하자면, 걷는 것이 이동 수단의 전부였던 옛날로 거슬러 올라갈수록 정맥 대간으로 구획되는 하나의 구역, 즉 하나의 강의 수역은 나름대로 하나의 국가였다는 개연성이 설득력을 갖게 되는 것이다.

정맥과 대간은 그처럼 우리의 역사와 문화를 새롭게 바라보는 눈을 길러준다. 우리가 산경표를 알아야하는 이유, 교과서에 올려야 한다고 주장하는 이유의 대부분은 거기에 있는 것이다.

2. 산맥이란

우리나라는 동쪽이 높고 서쪽은 완만한, 경동지괴(傾動地塊)의 구조라 한다. 지리학자에 의하면 그것은 비대칭 요곡운동(wrapping)의 결과로써, 주름 잡힌 곳은 산이 되었고 구조의 연약한 부분을 하천이 침식하여 현재의 지형이 되었다고 한다.

조산운동 과정 및 지질구조를 연구한 전문가들은 우리나라에 크게 세가지 방향의 지질구조선이 있다고 했다. 또한 지상의 산줄기는 지하의 지질구조선에 '대체로' 일치한다고 보고('반드시'가 아니라 '대체로' 임을 눈여겨 두자), 그 생성 형성과정(process)에 의거해 산줄기를 분류할 수 있다고 하였다.

이러한 이론을 처음 제시한 것은 고또분지로였고(1903년), 그에 따라 우측의 작은 그림을 그린 것은 야쓰쇼에이였다. 그림8은 우리나라 지리학의 원전(原典)이라 할 수 있는 [한국지지(韓國地誌)] 166쪽에 실린 산맥분류 그림인데, 야쓰쇼에이의 것을 조금 다듬어 완성시킨 것이다. 표시된 14개의 산맥들 역시 구조선 방향에 따라 [조선, 랴오뚱, 지나] 세가지 방향으로 분류되어 있음이 보인다.

현재 '산맥'이라고 불리우고 있는 것은 이와같이 '땅속의' 일정한 선을 기준으로 하여, 거기에 '땅위의' 산들을 꿰맞춰 놓은 분류체계이다. 이러한 분류법은 땅속의 선이 땅위의 산과 '정확하게' 일치하기만 한다면 괜찮은 발상이 될 것이다. 그러나 현실은 그렇지 못하다는 것이 문제의 발단이다.

야쓰쇼에이의 그림을 보면, 지질구조선이 강은 물론 바다를 건너서까지 일직선으로 그려져 있음을 알 수 있다(예를들어 마식령산맥의 선은 강화도까지 이어져 있다). 이론에 따르면 그 선들은 중국까지 이어진다고 한다. 즉 지질구조선 자체는 애초부터 산이냐 강이냐를 염두에 두지 않고 그려진 것으로 볼 수 있다. 문제는 따라서 지질구조선 자체에 있는 것이 아니라, 산과 강 모두를 포함할 수 있는 지질구조선에 山 만을 짜 맞춰 넣으려고 시도한데서 발생했음을 알 수 있는 것이다.

그 결과 지상의 산줄기에 상관 없이, 지질구조선 하자는 대로 따라 그려진 '산맥'에는 물길들이 포함되지 않을 수 없게 되어 버렸다. 예를 들어 노령산맥만 해도 속리산에서 금강을 건너야 운장산에 닿게 되어 있다. 그것만 해도 문제인데, 더욱 나쁜 점은 "산맥에는 江도 포함되어 있다" 라는 엄연한 사실을 감춰버리고, 고백하지 않는데 있는 것이다.

초등학교 사회과탐구 4학년 1학기 118쪽을 보면 "산맥이란 산들이 일정한 방향으로 이어져 있는 줄기"라고 분명하게 쓰여 있다. 그래 놓고 바로 그 책의 그림에는 산맥이 슬그머니 강물까지 포함하고 있는 것이다(자세히 보면 보인다!).

이러한 모순이 그럭저럭 통용되어 왔던 것은, '땅맥'이라 불러야 마땅할 그 선을 산맥 즉 '산들의 맥'이라는 이름으로 교묘히 포장해 왔던 덕분일 것이다. 지질학이 지리학의 이름으로 위장하여 행세해 왔던 그 과정을 의학에 빗대어 풀어 보자면 다음과 같은 이야기가 된다.

우리 몸은 한개의 수정란이 여러 차례 세포분열을 거듭함으로써 형성되었다. 몸을 구성하고 있는 세포들은 공통적 특성에 따라 몇가지 종류로 분류 될 수 있음이 사실이다. 그렇다해서 '눈에 보이는' 인체 구조를, '눈으로 볼 수도 없는' 세포의 종류에 맞춰 분류해 불러야 하나? 예를 들어 입술과 엉덩이가 같은 세포 구조라해서, 그 둘을 하나의 기관으로 묶어 '편평상피 기관'으로 불러야 하나?

환자 : 제 몸 어디에 이상이 있는 건가요?

의사 : 편평상피기관에 염증반응이 있군요. 자세한 검사가 필요하겠어요.

도대체 내가 아픈 곳은 엉덩이일까, 입술일까?

― 조직학은 의과대학에서 필요한 학문이다. 일반인은 눈, 코, 입하는 해부학으로 충분하며, 편평상피 따위의 전문 용어는 배울 이유도 알아들을 의무도 없는 것이다

― 지질학은 지질학과에서 필요한 학문이다. 일반인은 산은 산이라하는 분류로 충분하며, 지질구조 따위의 전문용어는 배울 이유도 알아들을 의무도 없는 것이다.

이제 다음에 제시한 문제에 답을 할 수 있을 것이다. 산과 산맥에 관해 교과서에 나온 말, 혹은 우리가 상식적으로 '알고 있다고' 생각하는 개념들을 적어 보았다. 맞는 진술에 ○표 해보자.

1. 산맥은 산들이 일정한 방향으로 이어져 있는 줄기이다 ( )

2. 산맥에는 강물이 포함되지 않는다 ( )

3. 산맥은 우리나라의 지형을 반영한다 ( )

4. 산맥은 교과서에서 배운다 (○)

많이 헷갈리셨는가. 그렇다면 이제 왜 고또분지로는 우리 고유의 산경표를 무시하고 어울리지 않는 지질구조 개념을 도입시켰을까를 생각해볼 시간이 되었다. 혹시라도 우리를 헷갈리게 하려고 일부러 그런것은 아니었을까? '일부러'까지는 아니더라도 '미필적 고의'라는 것도 있지 않은가. 어쨌거나 결과적으로 우리는 지금 헷갈리고 있으니까... 참고로 말씀드리건데 우리에게 산맥을 선물해주고 떠났던 일본 사람들은 진작에 지질구조 개념에 입각한 산맥 이름들을 용도 폐기하고, 다른 이름으로 바꿨다는 소식이다.

3. 무엇이 문제인가

등반을 해본 이라면 지리산이, 건너편 백운산과 산줄기로는 결코 연결 될 수 없다는 사실을 알 것이다. 발 아래 도도하게 흐르는 섬진강 물줄기를 피해 나갈 방법이 없음은 누가 봐도 뻔하다.

지리산에 가 본적 없어 얼른 납득이 안되는 분들은, 14쪽 그림4를 참고하기 바란다. 지리산, 백운산, 여수반도를 확인한 후 섬진강 물길을 훑어보기 바란다. 지리산에서 강을 건너지 않고 여수반도에 도달할 길이 있겠는가? 만약에 찾았다면 그것은 지리산에서 영취산으로 되돌아가 '호남정맥' 460km를 걷는, 다시말해 [산경표]가 일러준 길일 것이다.

이번에는 [한국지지] 169쪽을 보자. 태백산에서 분지한 '소백산맥'은 속리 덕유산을 경유, 지리산까지 내려온 후 "남해안의 여수반도에 이른다"고 적혀 있다. 어떻게하여 지리산이 여수반도에 이르른다는 것일까. 산줄기가 헤엄을 치거나, 구명보트 타고 다닌다는 걸까.

산맥이 그 구조상 물길을 포함하지 않을 수 없다는 사실을 증명하기는 어렵지 않다. 지금까지의 정의를 되새겨 보자. 이 땅에서 물을 건너지 않는 산줄기 그림은 오직 '산경도' 하나 뿐이라고 정리되어 있다. 그러므로 산경도와 똑같지 않는 그림의 선은 어디에선가 반드시 물을 만나게 되어 있는 것이다.

지리학을 하고 있는 분에게 이 부분에 대해 물은 적이 있다. 그이의 대답은 "산맥에 어떻게 강이 포함 되겠는가" 하는 것이었다. 놀랍게도 전문가까지 '山脈'은 '산들만의 줄기'이겠지 막연히 믿고 있었다는 얘기였다. 현행 교과서의 지리학이, 현장과 떨어져 있는 추상적 이론 수준임을 보여주는 예는 많다. 그러한 책만 믿고, 설마 책이 거짓말 하랴 하는 막연한 매너리즘에 빠져 있는 것은 아닌지, 발 아래 흐르는 섬진강을 보며 한번쯤 생각해 볼 문제이다.

산맥은 엄격한 의미로 "무슨 무슨 산을 포함 한다"하는 개념이 없다고 보는 편이 합리적이다. 이름만 산맥일 뿐, 눈에 보이지 않는 관념적 선이므로 그렇다. 그 관념의 틀 따라 이 땅의 산들이 이리 저리 움직여 주었으면 더할 나위 없겠지만, 현실이 그렇지 못하다면 '산맥은 산줄기의 선이 아님'을 고백하는 편이 자체의 모순을 줄이는 길일지도 모른다.

산맥이 갖고 있는 스스로의 모순에 대한 흔적은 [한국지지] 166쪽에도 나타나 있다.

― "산맥의 주향은 그 생성기와 지각운동의 형태가 다르기 때문에 지질구조의 축과 꼭 일치되어 있는 것은 아니다"

그렇다면 우리가 산맥이름을 외워야 하는 근거는 어디에 있을까. 그냥 그려준대로 따르며, 그리하여 '산맥 종주' 계획에는 수영 연습만 추가하면 된다는 것일까.

분류기준의 모호함

현행 산맥 개념은 본질적으로 분류 기준의 모호함, 즉 주관적 판단을 배제할 원칙이 수립되어 있지 않다는 문제점을 갖고 있는 것으로 보인다. 눈에 보이지 않는 땅속의 선을 잣대로 삼았으니 그럴 수 밖에 없겠다. 그 결과 발생하는 혼란의 예를 몇가지만 보자면 다음과 같다.

1. 교과서와 [한국지지]의 그림이 같지 않다. 예를들어 한국지지에서는 속리산에서 분지한다고 쓰여있는 노령산맥이 고등학교 지리부도(교학사,30쪽)에서는 분명하게 덕유산부터 그려져 있다.

2. 교과서 끼리도 초등학교, 중.고등학교에 따라 그림이 서로 다르다.

3. 한국지지 책안에서도 글 따로 그림 따로이다. 게다가 낭림산맥은 본문 해설조차 누락되어 있다.

4. 공적(公的) 책임이 덜한 여타 책이나 지도상의 혼란은 일일이 열거할 것도 없다. 예를 들어 지나(支那)방향이라는 광주산맥이 어떤 지도에서는(그래도 정부에서 감수한 지도이다) 지나 방향에 수직으로, 그러니까 동해안에 평행하게 달리는 것으로 그려져 있다.

현행 인문지리서의 대표라 할만한 [한국의 발견](뿌리깊은나무 刊)에는 이런 대목도 있다.

"어떤 지질학자는 소백산맥의 속리산과 추풍령을 잇는 줄기에서 화강암이 나타나고 지질구조에도 연속성이 없기 때문에 문경새재까지를 소백산맥으로 한정하자고 주장한다."

그리하여 "소백산맥은 속리산과 추풍령 사이에서 산맥으로서는 이상하게 방향이 변하고 있어 민주지산과 지리산을 이어주는 그 남서부의 산줄기들은 덕유산맥이라 함이 좋을 것 같다."

위 논란 부분은 사실상 소백산맥에서도 핵심 자리이다. 속리산 이후를 덕유산맥으로 빼낸 소백산맥이란 있으나마나인데도 그런 주장이 나온다. 요지는 어떤 주장의 타탕성 여부를 가리자는게 아니라, 현행 산맥개념이 갖고 있는 갈등의 한 편린을 보여주고자 함 뿐이다.

그 뿐인가. 어떤 이는 섬진강을 끼고 앉은 지리산과 백운산의 갈등에 고민하다 지리산맥을 따로 독립하자는 의견도 냈다. 호남 땅에만 해도 그외에 부흥산맥, 성수산맥해서 우리나라는 산맥이 많기도 많다.

위에서 또 한가지, "산맥으로서는 '이상하게' 방향이 변하고 있어"라는 주장에 주목할 필요가 있다. 그 표현 속에는 '산맥은 어쨌거나 직선에 가깝게 뻗어가야 된다'는 고정관념이 포함되어 있다. 자연이라면 구불구불한게 훨씬 '자연스로운' 것임에도 불구하고, '일본인이 그려주었던 그 직선'의 도그마에 사로잡혀 있는 발상으로 생각되는 대목이다.

[한국의 발견] 책에 노령산맥 혹은 소백산맥이라고 명시된 산들을 지도에 표시해 보면 노령산맥과 소백산맥이 마구 섞여있는 것을 알 수 있다. 심한 경우 하나의 산을 두고 책의 어디에는 노령, 또 다른 곳에는 소백이라 쓰여져 있기도 하다.

글쓴이는 광주가 고향이다. 어렸을 적부터 "노령의 큰 산줄기" 하는 교가(校歌)를 부르며 자라 왔다. 지금도 광주 사는 사람 열에 아홉은 무등산이 노령산맥이라 알고 있다. 그러나 [한국지지]를 보면 분명 무등산은 소백산맥이라 적혀 있다.

하나의 산이 노령도 되고 소백도 될 바에는 산맥 분류란게 다 무슨 소용일까. 또한 전라도의 산이란 산이 모두 "너도 노령, 나도 노령" 할 바에는 그 이름에 무슨 의미가 있어 외우게 하고 시험에 내는 걸까.

현실과의 괴리

산맥 개념이 안고 있는, 보다 큰 잠재적 문제점은 인문사회와의 연계 때 보여진다. 현실에 맞지 않는 산맥이 역사나 문화 연구의 기초자료로 제공되었을 때의 왜곡상이란, 얼핏 드러나지 않는 것이기에 더욱 심각한 문제라는 것이다.

다음은 교과서에서, 인문지리 개념으로 가르치고 있는 문장들을 뽑아 본 것이다. 진위를 따져보자.

5. 소백산맥을 넘기 위해 많은 고갯길들이 있었다 ( )

6. 소백산맥을 경계로 양쪽 사람들의 말씨나 생활모습에는 많은 차이가 난다 ( )

산맥은 강을 포함한다고 했다. 그렇다면 산맥을 넘는 가장 편하고 빠른 길은 강 그 자체이다. 고갯길이란 넘지 않으면 안될 때 선택하는 마지막 방법일 뿐이다. 강이 있는데, 누가 산을 넘겠는가. 따라서 고갯길이 '소백산맥'을 넘기 위해 생겼다는 말은 정확지 않다.

산맥은 강을 포함한다고 했다. 강은 문화적 동질성을 유지시키는 통로라 했다. 그렇다면 강을 포함하는 '산맥'이 어떻게 문화적 경계가 될수 있을까? 게다가 너도 소백, 나도 소백 하는데 어디를 기준하여 경계선으로 보는 걸까. 예를 들어 [한국지지]에 '무등산은 소백산맥'이라 쓰여 있는데, 그렇다면 무등산 서쪽의 광주에 반해 동쪽의 화순은 경상도 말씨를 쓴다는 걸까.

위와 같은 논박은 얼핏 시비를 위한 시비로 보일 수도 있다. 그러나 곰곰 생각하면 결코 그렇지 않음을 알게 될 것이다. 그처럼 사소한 모순들이 쌓이고 쌓여, 마침내는 모순임을 깨닫지도 못하는 모순을 키우는 것이기에 그렇다.

더 많은 부분들은 '대간과 정맥'이 얼마만큼 정확하게 우리의 지리와 역사와 문화를 반영하는가를 설명하는 것으로 대신하겠다. 어차피 정맥이 옳으면 그에 반한 산맥은 저절로 옳지 않은 것일 터이므로 그렇게 해보자.

4. 지리는 배워서 어디에 쓰나

국어는 배워서 책을 읽고, 산수는 습득해 계산을 한다. 그렇다면 지리는 배워서 어디에 쓰나? 지리 인식은 인문사회 연구의 기초이다. 기초 공사가 잘못되어 있을 때, 거기에 근거해 쌓아올린 역사적 혹은 문화적 연구 업적의 왜곡상이란 것은 강조하지 않아도 알 수 있을 것이다.

문경 새재는 웬 고갠가

구부야 구부구부가 눈물이 난다.

'진도 아리랑'의 한 귀절이다. 진도에서 웬 문경새재 타령일까? 새재(鳥嶺)가 특정 지형을 가리키는 고유명사의 성격을 넘어, 백성들이 자신의 삶이 힘겨워 질 때마다 떠올리는 상징적 존재로 승격되었다는 뜻이겠다. 고갯길이 험해서 그리 되었을까? 아닐 것이다. 험하기로만 따지자면 그보다 더한 고개들이 얼마든지 있다. 그 이유는 따라서 올바른 지리인식 속에서 찾아봐야 할 것이다.

부산 사는 선비가 한양에 과거 보러 간다고 치자. 산을 몇번 넘어야할까? 답은 딱 한번이다. 그 한번이 바로 문경새재이다. 산을 한번만 넘어도 된다는 사실이 믿어지지 않으면 그림6을 보자. 부산에서 낙동강 따라 올라가는 동안 문경까지는 막아서는 게 없다. '넘지 않을 방법이 없는' 새재를 넘고나면 충주 땅, 이번에는 한강 줄기만 따르다보면 가기 싫어도 서울 땅에 도달하는 것이다. 아주 간단한 이치이긴 하지만, 이 땅을 정맥과 대간으로 보는 눈 아니면 또한 얼른 알아차리기 어려운 대목이기도 하다.

새재는 두가지 점에서 숙명적이다. 첫째, 그것만 넘으면 되는 '유일한' 고개이고 둘째, 넘지 않으면 안되는 '유일한' 고개이기도하다. 그점이 대간에 있는 여타 고개들과의 차이이다. 예를 들어 추풍령 길로 들게 되면 한남금북정맥상의 또 하나 고개를 넘어야 서울에 닿게 된다. 그러한 상징성으로 인해 "고개" 하면 새재를 떠 올리게 되는 것이다13).

그렇더라도 새재의 상징성이라는게 낙동강 주민에게나 한정된 얘기가 아닌가 하는 의문이 생길 수 있다. 이 부분의 이해에는 백두대간을 필요로한다. 앞 절에서 백두대간은 분수령으로써 뿐 아니라 그 높이와 험하기로도 나라에서 으뜸이라 하였다. 그 말은 대간이 한반도를 동과 서로 나누는 가장 확실한 울타리라는 뜻이었다.

살펴보자면, 서울은 대간의 서쪽이다. 대동강 유역, 황해 서부, 충청도, 호남지방 해서 사람 많이 사는 곳들 또한 대부분 대간의 서쪽에 자리하고 있다. 서쪽 사람들, 즉 이 나라 백성의 대부분은 나들이 때 대간 넘어다닐 일이 없는 사람들이었다는 말이다. 그런 터에 대간을 넘지 않으면 안되었던 사람들이 있었으니, 바로 낙동강 유역 주민들이다14). 결과적으로, 고개 때문에 울 일이 있는 백성의 대부분은 새재 때문에 그랬다고 할 수 있다. 새재가 '이 나라의 고개'가 된 소이는 그러한 것이다.

새재는 한 예에 불과하다. 요지는 이 땅의 백성들의 삶을 이해하고자 하는데 있어 정맥과 대간을 빼고 말할 수는 없다는 것이다. 특히 백두대간이 그렇다. 그 중에서도 '대간의 동쪽에 자리 잡은 지역은 낙동강 유역뿐이다' 라는 사실이 눈길을 끈다. 아마도 이 땅의 역사 공부는 바로 그 사실을 재인식 하는 데서부터 새롭게 출발해야 할 것으로 믿는다. 산경표는 그렇게 말하고 있다.

5. 산경표를 알고나면

지리인식이 달라진다

대간과 정맥은 '있는 그대로의' 지리이다. 우리나라의 산은 실제로 그렇게 솟아있고 강은 그렇게 흐른다. '있는 그대로'를 말해주기 때문에 교육효과가 높다. 지리에 관심 없던 사람도 십분 정도만 이야기해주면 응용할정도로 알아 듣는다.아이들은 특히 그렇다.

"이것이 강이다. 섬진강이다. 강을 막는 것은 산이다. 이 만큼이 강이므로 그 둘레를 산줄기가 둘러싸고 있단다. 산을 넘기 위해 재가 있고, 요즘은 터널을 뚫기도 하지"

산줄기가 강의 울타리라는 개념을 아이들은 특히 쉽게 받아들인다.그러나 아쉽게도 '호남정맥'따위,산줄기 이름을 가르쳐 주지는 못했다, 행여 학교시험에 '백두대간'이라 써놓고, 아빠가 그랬다고 우길까 염려되어 서다(빨리 교과서가 바뀌어야 할텐데···). 외우기는 산맥이름을 외워 썼더라도, 시험끝나면 빨리 잊기를 바란다. 써먹을데가 없기 때문이다.

산경도를 가장 반가워 할 곳은 환경단체일지 모른다. 새로 들어서는 공장이 어디 어디에 영향을 미치는가 알아내기 위해, 서툰 솜씨로 물줄기를 따져가던 한 친구는 산경도 얘기를 듣더니 반색을 했다. 그이가 궁극적으로 원하던 수계도(水界圖), 그것이 바로 산경도였기 때문이다.15)

지리인식이 달라지면, 즉 정맥과 대간을 알고나면 땅과 물에 관한 이해가 체계적이고 조직적으로 된다. 온 국민이 그랬더라면 아마도 ‘평화의 댐’ 같은 사기극은 불가능 했을 것이다. 하나의 수역 안의 물은 어디로 빼 돌려도 결국 강하구로 되돌아오고 만다는 사실만 알았더라도 그렇다.

물은 아파트 부엌에 버리나, 욕실에다 버리나 결국 아랫층 하수구로 내려간다. 수역안의 물을 근본적으로 돌리는 방법이란 수로터널을 파는 길 뿐이다. 운암호나 보성호 발전소가 이와같은 유역변경식 치수법을 사용한 예인데, 산경도는 이와같은 사실을 잘 보여주고 쉽게 이해할 수 있게 해준다. 아무려나 눈에 보이지도 않는 땅 속의 일을 그려놓은 지도보다 읽기 어려울까.

역사인식이 달라진다

옛날, 선산 선비가 과거에 응시하기 위해 문경새재를 넘었다고 치자. 그이가 자신의 행적을 기록으로 남길 때 백두대간을 넘었다고 썼을까, 아니면 소백산맥을 넘었다고 적었을까? 말할 것도 없이 백두대간이다. 그렇게 단정하는 이유는 아주 간단한데, 그 당시는 ‘산맥’이라는 말이나 개념 자체가 없었던 시절이었기 때문이다.

역사를 산경도의 눈으로 보아야 한다는 주장의 근거는 이 정도로도 충분하다. 대간을 넘어다녔던 시절의 이야기라면, 대간의 눈으로 분석되고 기록되어야 한다는데 이견이 있을 수 없을 터이다. 존재하지도 않았던 산맥의 잣대로 재단을 해서 얻을 것은 역사의 왜곡 뿐일 것이므로 그렇다.

정밀한 검증작업은 역사학도에게 미루기로하고 예단을 삼가되, “산줄기는 곧 국경이었다”는 가설이 우선 증명되기 바란다. 우측(아래)에 제시한 기본그림(산경도)과 10-1을 비교하며 그 함수관계를 살펴보는 일은 흥미롭다. 또 한가지, 고구려 백제간의 국경은 자주 변했던데 반해, 신라의 국경만큼은 대부분 일정한 모습이었음도 상기해보자. 그것은 국력 탓이었다기보다, 지형적 영향 때문 아니었을까. 장애물이 높지 않은 한강 언저리에 비해, 신라의 울타리 즉 백두대간은 더 없는 ‘만리장성’이었을 밖에 없다. 설혹 대간 넘어 한 두 마을 빼앗았다 치더라도, 결국 관리하기 귀찮아서라도 되돌려 주었을 가능성이 큰 것이다.

고려 때의 행정지도 하나 더 보자(10-2). 국경 즉 천리장성은 청북정맥의 선이다. 칠레처럼 길게 뻗은 행정구역 즉 동계(東界)를 보며 ‘장난스럽군’ 하고 재미있어 했던 기억이 나는데, 이제보니 그게 바로 대간 때문이었다.

임진왜란 때 왜군 주력의 진격로는 낙동강 원류를 따르는 길이었겠다는 추측 또한 가능하다(역사책에 기록이 있을건데 확인해보지는 않았다. 맞을 것 같다는 느낌 때문이다). 신립이 왜 문경새재를 틀어막아야 한다고 생각했는지도 대간이 잘 설명해 준다.

우리의 역사는 산줄기, 특히 백두대간과 함께 얽혀왔다고 믿어도 좋을 것이다. 그 중에서도 ‘대간의 동쪽’이라는 개념 정립이 역사 이해에는 필수적인 것으로 보인다. 그 영향력은 현대사에 있어서도 만만치 않기 때문이다.16)

어쨌거나 그 ‘백두’라는 단어의 자존심이 조선의 백성들에게 허여하는 중요성을 - 추상적 의미이건 구체적 산줄기이던 - 일찌감치 간파하여, 그것을 지워버리고 왜곡하려 애썼던 일제의 노력은 대단했던 것으로 보인다. 게다가 그 노력은 지금까지도 일정 부분 성공을 거두고 있다. 결국, 산경표의 부활은 우리 민족이 입은 그 ‘자존심의 손상’에 대한 최소한의 복원 작업이라 할 수 있는 것이다.

문화인식이 달라진다

‘한국의 살림집’만 조사하던 분이 있었다. 그이는 ‘집은 길 따라 있기 마련’이라는 생각으로, 조사했던 옛집들의 분포를 지도에 옮겨 보았다. 그리하여 나타난 ‘길’이 대동여지도에 표시된 옛길과 일치했다는 발표를 본 적이 있다. 문경, 충주 간의 소위 ‘중원 회랑’이야기이다.

그런데 이 경우, 사람이라면 누구나 편하고 쉬운 길을 가기 마련이라는 가정 또한 틀리지 않다면, <별지그림1>을 보는 것 만으로도 옛길의 대략적 형태를 짐작할 수 있게 된다. 따라서 옛날에는 왜 나주가 광주보다 큰 도시였는가도 이해된다. 나주로부터는 한번, 광주로부터는 두번의 고개를 넘어야 전주에 닿는 것이었다.

산경도와 10-3도 살펴보기 바란다(설명은 생략하겠다). 10-4는 축산업을 보여주기 위한것이 아니라, 조금 다른 목적으로 실었다. 즉 인문지도는 산지와 평야, 혹은 산지와 강을 그 바탕으로 한다는 사실이다. 산지를 뭉텅으로 그린 것이기는 하지만 잘 보면 해서, 한남, 호남정맥 따위가 떠오른다. 가르치기는 산맥을 가르치면서, 그리기는 정맥을 그리고 있는 것이 오늘날의 교과서 사회과 부도인 것이다.

정맥과 대간은 말할 것도 없이 생활권의 분계였다. 그것을 경계로 말씨가 바뀌고 음식 맛이 달라졌으며, 세시 풍습을 달리 했다. 전라도만해도 행정구역은 남북으로 나뉘어 있지만 문화권은 동서로 나누어 생각하는 것이 빠를 터이다. 호남정맥을 경계로한, 만경·동진·영산강의 들판문화와 섬진강의 산지문화는 노랫가락에서부터 차이가 나는 것이다.

넷째마당

1.산경표는 말한다

현재 구해볼 수 있는 [산경표]는 박용수씨가 해설을 보태, 도서출판 푸른산(전화:02-730-1954)에서 찍어낸 1990년판 영인본이다. 그의 견해에 따르면 [산경표] 원본(필사본, 즉 손으로 쓴 것이다)의 발간 년도는 1769년, 저자는 여암 신경준이라 한다.

저자나 간행시기에 관해서 다른 의견도 있다. 서지학적 논란은 그러나 산경표가 본디 갖고있는 값어치에 하등 상관없는 일이다. 책에 수록된 1650여개의 지명을 어느 한 사람이 한 시기에 지었을리 없고, 1500여 산과 고개를 어느 한 사람이 다 돌아볼 수 없었던 일이기에 그렇다. 산경표의 저자는 따라서 이 땅의 모든 백성이라고해도 괜찮은 일이다. 시기적으로는 실학이 절정을 이루던 18세기의 시대적 산물이되, 또한 그 시기에 '문서화' 되었다는 것일 뿐 같은 개념의 지리인식이 수백년 동안 이어져 내려왔음은 이미 말한바 있다.

산경표가 인쇄본으로 다시 출판된 것은 1913년, 육당 최남선 주축이었던 '조선광문회'의 고전간행사업 덕분이었다(푸른산의 산경표는 이 조선광문회판의 영인본이다). 여기서 1913년판 산경표가 태어나야했던 시대적 상황을 주목할 필요가 있다. 바로 거기 산경표의 복권을 주창하는 논거의 열쇠가 들어있을지 모르기 때문이다.

전술한대로 고또분지로가 [한반도의 지질구조도]를 발표한 것은 1903년 이었고, 야쓰쇼에이(矢津昌永)의 [한국지리]는 그에 근거한 것이었다. 그리하여 1908년의 지리교과서에는, 마침내 그 '신식' 지리개념이 '전래의' 산줄기인식을 대신한다는 선언이 등장한다.

"우리나라의 산지(山地)는 종래 그 구조의 검사가 정확치 못하여, 산맥의 논(論)이 태반 오차를 면치 못하고 있으므로 일본의 전문 대가인 야쓰쇼에이의 지리를 채용하여 산맥을 개정하노라"

어느 쪽이 '정확한' 것이었느냐에 대해서는 더 이상 언급할게 없다. 계속 살펴온대로 산경표의 오차라는건 나뭇가지 몇개 잘못 그려진 정도임에 반해, 산맥개념은 그 뿌리부터 어울리지 않은 것이었으니 지리인식에 관한 한 그것은 말더듬이 쫓아내고, 장님에 귀머거리 들여놓은 격에 다름 아니었다.

조선광문회본 산경표는 따라서, 그처럼 부당한 지리인식 왜곡에 대한 최소한의 저항으로 읽혀진다. 혹자는 당시 고또의 연구 자체는 순수한 학문적 접근이었고, 다만 결과적으로 현재와 같은 왜곡상이 나타난것 뿐이라는 의견을 갖고있다.

물론 그렇게 볼 수도 있겠다. 일본의 전문대가들은 "오얏나무 밑에서 갓끈 고쳐 매지 말라"는 우리의 속담을 몰랐을 수도 있다. 그러나 그들에 대한 사면(赦免)은, 다음과 같은 정황증거들을 검토한 후에 결정해도 늦지 않을 것이다.

첫째, 토끼그림 사건이다.

고또는 지질구조도 뿐만 아니라 '토끼그림'도 잘 그렸다. 즉 '한반도가 토끼처럼 생겼다'는, 소위 토끼형국론을 처음 편것이 고또분지로 였는데, 거기에 곁들여진 해설은 다음과 같다.

"...(토끼와 지형의 대비 부분은 생략)... 조선인들은 자기나라의 외형에 대해 '형태는 노인의 모습이며, 나이가 많아서 허리는 굽고 양손은 팔짱을 끼고 지나(支那)에 인사하는 모습과 같다. 조선은 당연히 지나에 의존하는게 마땅한 일이다' 라고 여기고 있다. ...(후략)..."

한반도가 토끼처럼 생겼다는 것은 지질구조와 아무 상관 없는 일이다. 당시의 신학문인 지문학(地文學,지질학)의 대가가 나서서 굳이 가르쳐주지 않아도 될 일일뿐더러, '조선인들의 생각'이라는 주석까지 달아 펼치고 있는 조선의 자기비하론(自己卑下論)을 부탁한 사람도 없었다.

아무리 시대상황이 어려웠다 한들, 제 나라 땅을 '나이 들어 허리 굽은 노인'으로 생각하는 이 또한 없었을 터이니 과외(課外) 분야에서의 일견 치졸하기까지한 고또의 얕은 수작들은 결국, 본업인 '지질구조도'의 순수성까지 의심 받게하는 빌미를 제공하는 것이다.

고또의 전횡에 대해 그 무렵 육당 최남선은 소위 '맹호형국론'을 들고나와 반격을 했다. 옆의 그림은 한반도를 호랑이 형상으로 봐야한다는 그이의 주장을 받들어 그린 것인데, 주장의 배경은 산경표를 다시 출간한 것과 맥락을 같이하는 시대적 저항정신으로 봐야 할 것이다.

둘째, 일관된 '백두' 말살 정책이다.

지질구조도는 어떻게보면, 지리학의 무대에서 '조선의 자존심' 백두산을 지워버리기위해 고안되었다는 억측까지 낳게한다.

"실존하는 산을 밀어버릴 수는 없고... 그렇다면 백두의 산줄기는 가장 짧은 길을 택해 산맥선을 잡자... 그리고 이름도 백두만은 피하자..."

위 문장은 물론 글쓴이 임의로 지어낸, 당시 상황에 대한 가상 시나리오일 뿐이다. 그야 어쨌거나 결과는, 나라에서 가장 컸던 산줄기가 가장 짧은 길을 따라 동해바다에 빠져들고 있음이 사실이다. 산맥 명칭 또한 '마천령'인 것이다17).

산맥지형도가, '백두'의 상징성을 폄하하고 있다는 흔적은 여러 곳에서 감지된다. 가장 뚜렷한 특징은 '백두대간의 분해' 및 그에 따른 '기둥 산줄기 무게중심의 분산'이다. 이에 관한 얘기는 자리를 따로 만들어 살펴보기로 하자.

셋째, 쇠말뚝 사건 따위, 여타의 정황들이다.

마을 혹은 민족의 정기가 서려있다고 믿어지는 명산 정수리 곳곳에, 두 척(尺) 넘는 쇠말뚝(斷穴鐵柱라 한다)을 촘촘히 박아놓은 것이 일본인들이었고, 수도 서울의 목줄 자리에 조선총독부 건물 세웠던 것 또한 일제의 광신적 풍수였다.18) 19)

조선 지세의 경락을 끊고, 민족정기를 말살코자 획책했던 이러한 행위들은 비록 고또라는 한 자연인이 저지른 일은 아니라 하더라도 당시 식민지배 일본의 공통적 정서로 보아 무방할 것이다. 그러한 정서가, 토끼 그림 그리기를 마다하지 않았던 한 일본인 식자(識者)의 학문에 끼쳤을 수 있는 영향에 대한 판단은 여러분에게 맏기기로 하겠다.

2. 무엇이 잘못되어 있나

풍수는 믿을 수도, 믿지 않을 수도 있다. 단혈철주 얘기는 당시 침략자들 정서의 편린을 보여주고자 꺼내 봤을 뿐이다. 게다가 쇠말뚝 같은 것은 눈에 보이기라도 한다면 뽑아버리면 그만일 터이다. 문제는 눈에 보이지도 않는 산맥개념 따위, 지리인식 깊숙히 잘못 뿌리박혀 있는 '무형의 단혈철주'인 것이다.

글쓴이는 "우리나라 땅이 토끼처럼 생겼다"는 얘기를 초등학교 때 선생님으로부터 들었다(그 기억은 지금도 선연하다)20). 그리하여 내 땅이 '토끼'임을 삼십년 동안 믿어 의심치 않았다. 나의 선생님은 물론, '선생님의 선생님'으로부터 그 얘기를 들었을 터이다.

얼마나 끈질긴 것인가. 교육, 그 한번 뿌리내린 씨앗의 생명력이라는 것. 옳고 그름에 앞서 최남선의 '호랑이'는 대체 어디로 사라진 것일까? 오늘도 이 땅의 어느 교실에선가는 "우리나라는 꼭 토끼처럼 생겼단다" 하고 가르쳐지고 있는건 아닐까?

- 여기까지 쓰는 도중 문득 생각이 미쳐 집 아이들에게 "우리나라의 생김새에 대해 학교에서 들은 적 있니?" 물었더니, "토끼!" 그랬다.

교과서는 지리 개념의 설명에, 강줄기를 자주 이용한다. 예를들어 "영월 정서방이 베어낸 나무로 뗏목을 만들어, 서울까지 운반하는 길을 생각해보자" 따위이다. 이 때에 말해지는 강은 '그 흐름이 눈에 보이는', 자연의 강 그대로이다. 지하수를 말하는 것도 아니고, 지질구조따라 한강과 금강을 하나로 묶어 취급하는 일도 없다.

물길은 그렇게 실체에 충실하게 대접하면서, 왜 산줄기만은 이강 저강 건너다니는 '산맥'으로 가르치는 걸까. 산과 강은 일대일 물려있는 톱니바퀴 사이인데... 바로 그 딜레마로부터 우리는 톱니바퀴 빠져 삐걱거리는 소리를 듣는다.

문제 : 태백산맥을 우리나라의 등뼈라고 하는 이유를 생각해보자 (사회과탐구 4-1 92쪽)

답 : 동해안 쪽으로 치우쳐 남북으로 뻗어 있는 험한 산맥으로 우리나라의 등뼈와 같은 모양을 하고 있다(사회교과서 4-1 107쪽)

한쪽으로 치우친 선을 등뼈라 부르는 것은 그것이 옆 모습임을 전제로 한 것이다. 정상 체위라면 등뼈는 몸의 중심에 위치해야 하기 때문이다. 따라서 '등뼈'라는 표현 속에는 암암리에 한반도가 '支那에 인사하는 모습'임을 교육하는 의미가 들어 있다. 위 문답에는 또 하나의 요점, 즉 태백산맥이 우리나라의 기둥산줄기임을 암시하는 부분이 있는데, 다음의 글과 함께 살펴보기로하자.

태백산맥은 우리나라를 동서로 가르고 있다(사회교과서 108쪽)

바로 위 글에서, 우리는 지리인식 왜곡의 한 전형을 보게 된다. 그림을 보자. 11-1은 26쪽 산맥지형도에서 태백산맥만 따온 것이고, 11-2는 백두대간만 그린 것이다. 과연 태백산맥이 정말로 우리나라를 동서로 가르고 있는 산줄기인지, 아니라면 어느 것이 진짜 우리나라의 중심축인지 한 눈에 알 수 있을 것이다.

일반적으로 '동서로 가른다'는 표현은, 나뉜 東과 西가 어느 정도 세력 균형을 이룬다는 사실을 전제하고 쓰는 것이다. 그러나 태백산맥의 경우, 동서 균형은 고사하고 나라를 가르기에는 턱 없이 모자라는 길이의 왜소함이 먼저 눈에 띈다. 나라 길이의 절반에도 못 미치는 것이다! 혹시라도 위의 '우리나라'라는 것이 남한만을 가리키는 말 아닌가 싶어 두개의 그림을 따로 그려 보았지만(11-3, 11-4), 결과는 태백산맥의 왜소함만 더 드러낼 뿐이었다.

게다가 옆의 그림들은 교과서가 말하는 태백산맥의 선을 충분히 인정한 상태에서의 것이다. 구체적인 중심축의 자격, 즉 산세까지를 감안한 '태백'은 그나마 아래 절반 정도를 떼고 얘기해야하는 처지가 된다.

결과적으로 태백산맥은 그 위치, 길이, 산세 세가지 측면 모두에서 책에서 말하고자하는 "나라를 동서로 가르는 크고 험한 기둥산줄기"의 자격에 미달하는 것이다.21)

이와 같은 혼란은, 나라 산줄기의 중심축을 잡는데 있어 백두산을 피해보려고 시도하는 한 언제든지 드러나게 되어었는 결과이다(백두산이 실체적 중심축이기 때문이다). 따라서 '태백산맥 중심'으로 기술된 위 교과서 인용문들은, 백성들의 시선으로부터 백두산을 떼어놓으려는 의도에서 작성된 것이라는 의심을 받게한다.

그러한 '의도'를 확실히 읽기 위해서는 우선 다음과같은 실체적 사실, 즉 정맥 산맥에 상관 없이 실제로 이 땅에 존재하는 산들의 규모와 분포를 알아야 할 것이다.

첫째, 나라 안에서 큰 산들을 대부분이 백두대간의 선에 몰려있다. 그 사실만큼은 교과서에서도 인정되어 있는데, 사회과탐구 4-1 114쪽에 "우리나라 산간지역의 대부분을 차지하는 개마고원, 태백산맥, 소백산맥이라는 말과 함께 그 세 산간지역을 나타내는 그림이 실려있는 것이다(그림12). 그림을 잘 보면 바로 백두대간 그림에 다름 아님을 알 수 있을 것이다.

둘째, 적어도 나라의 중심 산줄기를 논하는 대목에서는 태백산맥을 태백 북부로 한정해야 한다.22) 평균 오륙백 높이인 태백 남부는, 소백산맥에도 못미치는 수준이며, 그만한 산줄기는 나라 안에 널려있기 때문이다. '태백은 언제나 높고 크다' 라는 막연함에서 벗어나지 못하는 한, 우리가 국토를 바로 볼 기회는 줄어들 수 밖에 없다.

고또를 위시한 일본인 학자들이 이 땅에서 정맥과 대간을 지우고 새로운 산맥선을 그려냈던 과정이 함축하고 있는, 모종의 '의도'에 관한 추측은 읽는 이에게 넘긴다(심증만 있고 물증은 없기 때문이다). 그림13과 함께 그 결과만 기술하였는 바, 추측의 도구로 이용하기 바란다.

첫째, 나라의 기둥산줄기가 소백, 태백북부, 함경서부(부전령산맥이라고도한다), 마천령북부 해서 넷으로 분리되었다.

둘째, 태백북부는 남쪽에 가지를 추가하여 방향을 낭림산맥쪽으로 틀었다23). 그리고 우리나라의 중심축으로 떠 올랐다.

셋째, 백두라는 말이 지도에서 사라졌다. 또한 백두에서 뻗어내린, 나라에서 제일 큰 산줄기는 마천령이란 이름아래 가장 짧은 선을 그리며 동해바다로 사라졌다.24)

백두대간과의 첫 대면 때 가장 힘들었던 기억은, 바로 태백산맥에 대한 고정관념의 벽을 허무는 일이었다. '태백은 높고 큰 기둥축' 이라는 개념으로 꽉 차있는 머리에게, 어느날 그 일부를 떼내버리고 소백을 갖다붙여 중심축으로 삼으라는 명령은 당시로써는 납득하기 어려운, 일종의 '혁명'이었던 것이다.

그러나 이제는 여러분에게 그 '혁명'의 과정을 권하는 처지가 되었다. 일단 겪고나면, 막대처럼 서 있는 태백의 모양이 그렇게 설퍼 보일 수 없을 것이다. 그 지경에 이르러 다시 산맥화 과정을 되밟아 가라 하면 아마 여러분의 머리는 화를 낼지도 모른다. 말도 안되는 소리 말라고..

3.위민의 지리학 산경표를 위하여

사회과부도는 그 들머리에, 대동여지도와 인공위성사진을 나란히 배열하고 있어 눈길을 끈다. 비행기도 없던 시절에 인공위성 비슷한 수준의 '그림'을 그려낼 수 있었던, 탁월했던 선조들의 지리인식 능력을 일러주려는 시도로 읽힌다.

의미 있는 일이겠다. 그러나 문제는, 그 그림을 마지막으로 대동여지도는 더 이상의 흔적이 없다는 사실이다. 그것은 대동여지도를 보는 시각이 여전히 '고(古)미술품' 감상하는 수준에 머물러 있음을 반증한다. 고산자가 그 지도 만들 때, 소장용 고서화로 쓰라는 것은 아니었을텐데 그렇다25).

산경도는 이 땅의 산과 강을 있는 그대로 그린 지도이다. 또한 우리 전래의 지리 인식이기도 하다. 산경도는 이 땅의 지리를 있는 그대로 가르쳐 주며, 가장 중요한 산이 백두산임을 알려주고, 그 백두에서 뻗어내린 산줄기 백두대간이 이 땅의 역사와 문화를 이해하는데 가장 중요한 잣대임을 말해준다.

그런가하면 산맥지형도는 땅속의 지질구조선을 기준하여 그린 지도이다. 그 지도는 실제 지형과 어울리지 않으며, 또한 그것을 그려준 것은 일본인이다. 산맥지형도는 이 땅의 지리 무대에서 백두의 존재를 희미하게 했고, 산줄기의 무게 중심을 여러 곳으로 분산시켰으며, 결과적으로 지리인식을 흐리게 했다. 그에 수반하는 역사 및 문화 인식에 혼란이 초래되었음은 말할 것도 없다.

이와 같이 요약되는 산경표의 정당성이, 지질구조선의 존재 자체를 부정하는 것은 결코 아님을 말씀드린다. 이 땅의 생성과정에서부터 미래의 예측에 이르기까지, 지질구조 연구가 담당해야할 부분은 산경표의 그것보다 훨씬 크고 방대하며 중요할 수 있다.

다만 그것이 전문가에게 할당된 몫이라는 점을 강조하고자 한다. 청주가 충청남도인지 충주가 도청소재지인지 가끔은 깜빡깜빡하는 보통사람들에게, 땅위의 산과 강도 제대로 파악하지 못하고 있는 국민학생들에게, 땅속의 지질구조부터 가르치는 것은 바른 선택이 아니라는 사실을 지적하고자 하는 것이다

◆ 산경표를 위한 제안

책 한권의 이야기를 닫으며, 마지막으로 질문 하나 드리고자 한다. 그것은 "우리는 무엇 때문에 산맥을 배우고 있는가" 이다. 강이 물길 흐름대로 나뉘듯, 행정구역을 지질구조선 따라 구분하지는 않듯, 산은 산따라 분류되어야함이 마땅한 이치라면, 교과서에서 가르쳐져야 할 지리는 당연히 [산경표]여야 한다는 말이기도 하다.

궁극적으로는 학계에서 이 일을 맡아줄 것으로 확신한다. 그때까지는 가장 손 쉬운 동지들, 여러 산악인들의 관심과 협조를 기대하고자 한다. 꿈으로 말하자면, 재주 많은 어떤 분이 소설 이름을 '백두대간'으로하여 크게 성공을 거두었으면 좋겠다. 혹은 '호남정맥'이라는 영화가 서편제 비슷한 인파를 동원하는 일이 생겨도 좋을 것이다. 알려지기만 한다면, 제 자리 찾는 일은 어렵지 않을만큼 충분한 정당성을 [산경표]는 갖고 있다고 믿기 때문이다.

1. 산경표 해석 체계의 일원화

중요하며 또한 시급한 과제이다. 예를 들어 12-13쪽에 열거한 이견들을 하나로 통일하는 일 따위가 그렇다. 대개는 해석상의 '견해차이' 정도이므로 난해한 일은 아니라고 본다. 다만 최대공약수를 찾기 위한 충분한 토의를 필요로 할 뿐이다.

2. 새롭고, 자세한 지도의 제작

[사람과 산]에서 제작했던 산경도는 당시 여건으로 보아 획기적인 일로 평가받아 마땅하다. 그러나 이제는 실용 목적에 따라 더 자세한 지도가 필요하게 되었다. 작은 산줄기까지 세밀하게 표시한 것, 산줄기에 산의 표시가 꼼꼼히 된 것, 물길이 자세히 표시된 것 따위가 그러하다. 물론 일원화 된 해석 체계를 바탕으로 해야한다는 전제가 따른다.

3. 산경표 식으로 생각하기, 산경표 식으로 말하기

이 일에 앞장서 주어야할 곳은 [월간산] [사람과산] 따위, 산악전문지들이라고 본다. 그럴만한 가치가 있을 것이다. 시간이 흐르면 여타의 매체들도 하나 둘 시선을 주게될 것이기 때문이다.

4. 입에서 입으로 알리기

가장 손쉽고도 어려운 일이 이것이다. 결국 이 책은 그 '입'을 대신해서 쓰여진 것이다. 산경표 소리 처음 듣는다는 분들을 염두에 두지 않을 수 없었고, 결과적으로 아시는 분들 입장에서 보자면 하품 나오는 소리만 반복한 느낌이다.

뭐랄까, 산경표의 성격을 압축해서 표현하자면 '백성의, 백성에 의한, 백성을 위한' 지리서 쯤 될 것이다. 미국식 표현이 되었는데, 우리식으로 말하라면 '위민(爲民)의 지리서'라 해도 되겠다. [산경표]의 올바른 자리매김 주장에 있어 '위민, 즉 백성을 위함' 이란 말은 제법 어울리는 짝으로 보인다.

그리하여 산경도를 서랍에서 꺼내 쓰는 것은 모두의 할 바이다. 산경표가 '백성을 위해 만들어진' 지리서임이 분명하다면, 그 이념에 따라 '바르고 편하게' 지리를 알 권리는 모두에게 있는 것이다. 그 일을 가능케 하는 것은, 결국 우리 모두의 '생각 나름'에 달렸다.

미주(본문은 각주임)---------------

1) 박용수씨의 주장이다(「사람과산」 90년 1월호 162쪽). 반면 이우형씨는 다른 의견을 갖고 있다(「월간산」 93년 6월호 53쪽). 그러나 이런 견해 차이는 산경표가 갖는 본래의 의의와는 상관없는 일이다.는다.

2) 그런 측면에서 고산자 김정호의 업적 또한 실제보다 과장되었다는 견해가 있다. 그이 역시 그 때까지 축적되어 내려온 지리학적 자료를 집대성한 편찬자에 다름아니라는 것이다. 한 인간이 평생에 해낼 수 있는 답사능력의 한계를 감안하면 설득력이 있는 주장이나, 그러한 주장이 고산자의 노력을 폄하하기 위해 만들어진 것이라고는 생각지 않는다.

3) 같은 물길이 지역에 따라 다른 이름으로 불리우는 수가 있다. 예를 들어 ‘오원강’ ‘적성강’ 하는 것은 섬진강의 지류거나 별도의 줄기가 아니라 섬진 본류의 지역에 따른 별칭일 뿐이다.

4) 바닷가에는 길이를 따질 것도 없는 실개천들이 곧장 바다로 흘러가고 있다. 이것들도 각각의 하구를 갖고 있으므로 그 격으로 보자면 독립된 본류이나, 지리 체계상 무시해도 좋은 지엽적 문제이다.

5) 백두산 천지나 한라산 백록담은 하구벽에서 반대 방향으로 출발한 두사람을 만나게 해주는, 부분적으로는 길이 두개인 지형이 될 것이다. 그러나 그 정도는 산줄기 지도에 점으로도 표시되지 않을, 지엽적 문제이다.

6) 여의도는 강물 안에 있는 섬이므로 논외이다. 진안읍 가막리 죽도(竹島)라는 곳은 강의 만곡 침식에 의해 두줄기 물길에 갇혀버린, 재미있는 지형을 갖고 있다. 그러나 두 물길 모두 흐름은 같은, 대량천 물길로 이 또한 지엽적 문제일 뿐이다.

7) 예를 들어 지리산은, 지질구조상 ‘지리산맥’으로 독립시켜야한다는 의견이 제시되어 있다. 그러나 그에 대한 답은 없다.

8) 단순히 산세로만 비교해 보더라도 태백산에서 지리산에 이르는 백두대간 구간이 낙동정맥에 비해 훨씬 크다. 이러한 사실만 갖고도 태백산맥을 등뼈, 소백산맥을 그 갈래로 보는 현행 산맥개념에는 무리가 있음을 알 수 있다.

9) 임진강은 물길의 끝이 바다가 아니라 한강 하류의 한 지점이다(파주군 금촌읍). 따라서 미시적 관점으로 따지자면 한강의 큰 지류인 셈이나, 지리 감각적으로는 한강과 하구를 공유하고 있는 독립 줄기로 보는 것이 더 타당할 것이다.

10) 지지리는 본디 남원 소속이었으나, 1906년 장수에 편입되어 현재 행정구역 상으로는 「장수군 번암면 지지리」이다. 그러나 인위적 개편 백년이 지난 지금까지도, 그곳 주민들은 ‘남원 사람’이라는 생각에서 벗어나려 하지 않는다.

11) 이야기가 인문지리로 넘어와 있다. 따라서 부분적인 예외는 더 많아질 것이다. 경우에 따라, 예외는 언급하지 않은 채 일반적 원칙만 얘기하고 넘어가는 경우도 제법 있을 것이다.

12)원칙론은 그렇지만 높이와 험준함의 영향 또한 무시할 것은 못된다. 그런 점에서 분수령임과 동시에 높이와 험준함, 부피까지 갖춘 백두대간이야말로 이 땅에 존재하는 가장 완벽한 문화적 울타리라고 봐야 할 것이다.

13) 이화령 죽령들도 새재와 비슷한 조건으로 보인다. 그러나 지정학적 위치, 길이 열렸던 시기 등에서 차이가 난다.

14) 그 외에 동해나 함흥 지역도 있었겠으나 세력에서 차이가 많다.

15) 그런 실용 목적이라면 산줄기를 보다 자세히 그린 지도가 유용할 것이다. 노력과 비용을 요할 뿐, 어려운 일은 아니다.

16) 이것이 지역주의적 감상의 발로는 결코 아니다. 올바른 해법은 올바른 이해로부터 출발한다고 믿기때문에 감히 적기로했다

17) 소위 ‘조선방향’의 산맥 중, 산맥명칭을 산이 아니라 고개 이름에서 따온 것은 마천령산맥 뿐이다.

18) ‘우리를 생각하는 모임’ 에서 북한산 백운대(84년), 속리산 문장대(93년)의 것을 뽑아낸 바 있다.

19) 일본인들은 지금도 마을마다 지관을 두고 있을 정도로, 풍수에 대한 믿음이 우리보다 훨씬 심하다고 한다.

20) ‘국민학교’라는 말 또한 일제의 사술(邪術)로써, 민족정신을 왜곡하는 용어이므로 바꿔야한다는 주장이 있다.

21) 금강산 설악산을 포함하는 태백산맥 북부 자체는 분명 기둥산줄기의 일부이다. 다만 그 기둥산줄기를 조각내 이리저리 짜 맞춘, 현행 지형도의 ‘태백산맥’이 그렇다는 것이다.

22)「한국지지」에 의하면 태백산맥은 안변 황룡산에서 다대포까지이다. 이중 태백산 남쪽지역은 산세가 눈에 띄게 수그러든다.

23) 낭림산맥은 산맥지형도에서 보일뿐, 「한국지지」 본문에는 이름조차 거론되지 않았다.

24) 그렇게 되어야하는 이유는 그것이 화산맥(火山脈)이기 때문이며, 그리하여 마천령산맥은 울릉도 독도로 이어진다고 한다.

25) 대동여지도를 보면, 산경표를 읽고 그대로 배껴 그린것 아닌가 착각할 정도로 인식의 바탕 내지 산줄기 표현 기법이 유사하다. 따라서 크게 ‘대동여지도는 즉 산경도이다’ 해도 무리는 없다.

'16 白頭大幹' 카테고리의 다른 글

| 백두대간 야생화3. (봄과 초여름에 만난 꽃) / 산사랑방 (0) | 2015.07.29 |

|---|---|

| 백두대간 야생화2. (봄에 만난 꽃) / 산사랑방 (0) | 2015.07.29 |

| 백두대간 야생화1. (여름과 가을에 만난 꽃) / 산사랑방 (0) | 2015.07.29 |

| 백두대간36구간의 풍경 (미시령-황철봉-마등령) / 산사랑방 (0) | 2015.07.29 |

| 요약 백두대간의 사계 4부(종) '한 마리 새가 되어' /산사랑방 (0) | 2015.07.29 |